太行深处 “振兴”花开

春分时节,大山披绿,山花渐开。走进阜平县骆驼湾村,一座座太行民居依坡而建,层层叠叠,鳞次栉比,宽敞平坦的水泥路四通八达。“我们过上了好日子”8个红色大字在朝阳下闪闪发光。

骆驼湾村和邻近的顾家台村地处太行山深处,土地贫瘠、交通闭塞,,曾是阜平县的特困村。2012年底,骆驼湾村贫困户189户447人,贫困发生率79.4%;顾家台村贫困户110户270人,贫困发生率75%。“那时候住的是土坯房,窗户都是用纸糊的,到处透风”,“十多年没有新媳妇嫁进来”……一位村民回忆说。

改变,从2012年底开始。

2012年12月29日至30日,党的十八大后仅40多天,习近平总书记就来到老区、山区、贫困地区三区合一的阜平县,顶风踏雪走进龙泉关镇骆驼湾村、顾家台村这两个特困村。在这里,习近平总书记访真贫、谋脱贫,向全党全国发出了脱贫攻坚的动员令。

十多年过去了,曾经的两个特困村已今非昔比:从仅有一条年久破损的硬化路,到双向6车道的国道公路连接线、旅游公路标准的通村路;从破旧低矮的土坯房,到设施齐全、功能完备的新民居;从在贫瘠土地上靠天吃饭,到发展新产业,端牢乡村旅游“新饭碗”……骆驼湾村、顾家台村的人均可支配收入分别由2012年底的950元、980元增长到2022年底的20057元、21117元,翻了20倍。两村的生态环境优美、文化生活丰富,乡亲们的精神面貌自信昂扬。村庄里每天游人如织,慕名而来的游客来来往往,古老寂静的山野焕发出新的活力。“九山半水半分田,石头缝里难挣钱”穷困窘境一去不复返了,“黄土生金”在这里成为现实。

“现在生活好了,环境美了,日子越过越红火,真想跟总书记唠唠村子里的变化。”在骆驼湾村“一号院”,房主顾宝青介绍自家老房子的新变化,深情讲述当年习近平总书记来她家访贫问苦唠家常的情景,盼望着总书记再来看看。骆驼湾村、顾家台村于2017年双双脱贫。总书记“尽快让乡亲们过上好日子”的殷切嘱托,已变为生动现实。

脱贫攻坚结出累累硕果,乡村振兴渐开灿烂新花。

当前,骆驼湾村、顾家台村正深入贯彻落实党的二十大精神,“全面推进乡村振兴”,“扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”。

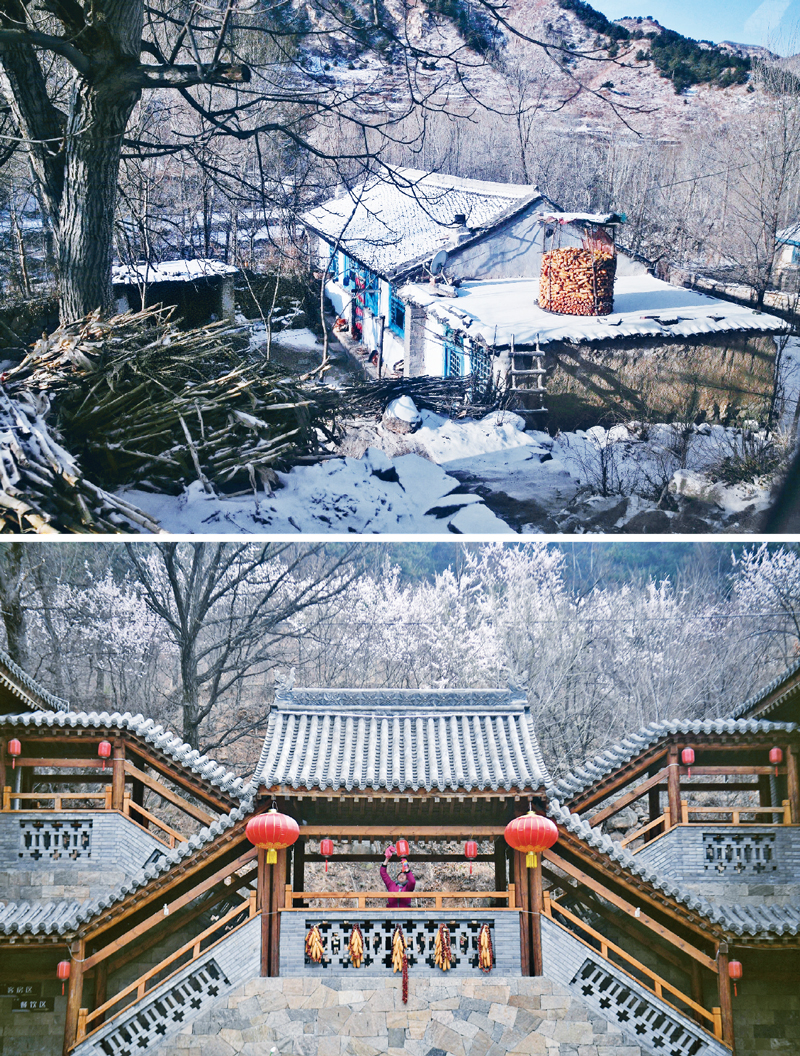

上图为脱贫前的骆驼湾村一户民居(新华社记者 庞兴雷/摄),下图为脱贫后的骆驼湾村一处民宿(新华社记者 王晓/摄)。

乡村振兴,关键是产业要振兴。骆驼湾村、顾家台村依托好山好水,一起发展乡村生态游,两个村旅游资源共享、融合发展,不断开发新项目、拓展新业态,把旅游康养产业做大做强,村民们吃上了旅游饭。骆驼湾村打造具有太行民居特色的民宿78套,2022年接待游客共计45万人次,实现村集体收入106万元。村里还提出了发展“时代红 生态绿”主题旅游产业,“时代红”旨在反映脱贫致富的山乡巨变,“生态绿”则是亲近自然的休闲康养。

“别看我今年74岁了,可我身体硬朗,还能挣两份钱:白天在旅游公司上班,挣工资;晚上回到家料理自家农家院。托习近平总书记的福,村里的旅游产业发展得越来越好,我的致富路也越走越宽!人家都说我,老了老了,越活越精神了!”顾家台村村民顾廷科笑着说。

骆驼湾村、顾家台村兴旺的不仅是旅游产业,还有特色产业。骆驼湾村以“公司+基地+农户”、“专业合作社+农户”等方式发展起食用菌和高山林果等产业,有效拓展村民增收渠道。顾家台村则充分利用闲置土地资源,采取“公司+合作社+农户”的模式发展绿色产业,2022年实现村集体收入97万元。“下一步,顾家台村将在旅游、林果、食用菌、箱包加工等4大富民产业的基础上,打造油牡丹种植基地,扩大种植规模,形成集观赏、油用、药用、饮用为一体的产业体系。同时与种植产业、旅游产业相结合,打造亲子乐园项目。”村党支部书记顾锦成介绍道。

在顾家台村东头的箱包厂里,“哒哒”的缝纫机声此起彼伏,一个个箱包在村民们手中快速成型。“家门口就业,挣钱顾家两不误,一年能挣三万多元,好得很!”感叹着好日子,顾家台村村民马大姐熟练地操作着机器。这个箱包厂于2015年引进顾家台村,为村民提供就业致富机会。

人才是乡村振兴中最关键、最活跃的因素,乡村振兴的各方面都需要有人来实施,更需要人才来创新发展。

栽下梧桐树,引得凤凰来。伴随着家乡的巨变,村里的年轻人也纷纷凤鸟归巢。在顾家台村,先后有38名年轻人从北京、天津、石家庄等大城市回村创业就业。一位在北京打工的90后,回村后与几个之前在北京干餐饮业的小伙伴合伙办起“啤酒花园”;一位从天津打工归来的90后,选择经营乡村民宿;几个同村的年轻“网红”,在网上售卖本地农产品……这群充满朝气的年轻人,为村子发展注入更加澎湃的动力。“让年轻人愿意回、留得住,就得发展好村里的产业,鼓励、支持年轻人回村创业,让他们回村后有用武之地,留得下、干得好、有前途。”顾家台村党支部书记顾锦成谈到。

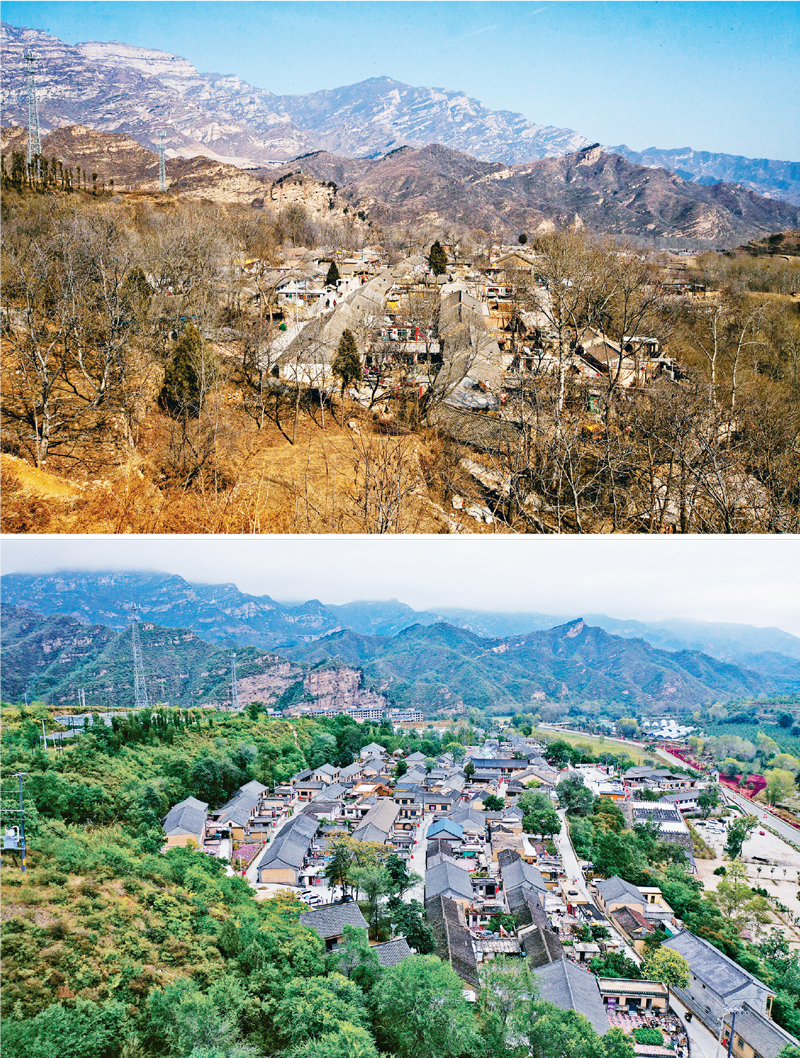

图为脱贫前后的顾家台村村貌。人民图片 罗大庆/摄

骆驼湾村年轻人回乡创业的故事同样精彩。骆驼湾村留守村民的平均年龄曾一度达到60多岁,村里除了逢年过节,几乎看不到多少人,“有时找个说话的人都难”。如今,一对夫妇回乡经营民宿,生意越做越好,旺季时更是忙得脚不沾地,他们笑称这是“幸福奋斗忙”……这片红色土地上跃动着越来越多青春的身影。