包拯简介 2022年3月作品番号

包拯简介番号更新时间:2022年3月;

包拯个人资料

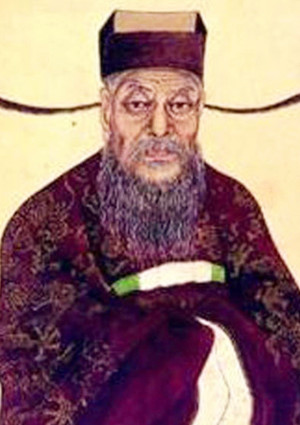

本名:包拯

别名:字希仁、包公、包青天、包龙图

谥号:孝肃

信仰:儒学

性别:男

民族:汉族

国籍:宋朝

所处时代:宋朝时期

出生地:庐州合肥(今安徽肥东)

出生日期:公元999年5月28日 逝世时间:公元1062年7月3日

职业:官员、政治家

职位:枢密副使、礼部侍郎、礼部尚书

爵位:东海郡开国侯

成就:秉公执法,刚正不阿

代表作品:《包孝肃公奏议》

包拯简介

包拯字希仁(公元999年5月28日-公元1062年7月3日),庐州合肥人(今安徽合肥肥东),北宋官员,以清廉公正闻名于世。仁宗天圣朝进士。累迁监察御史,建议练兵选将、充实边备。历任三司户部判官,京东、陕西、河北路转运使。入朝担任三司户部副使,请求朝廷准许解盐通商买卖。改知谏院,多次论劾权幸大臣。授龙图阁直学士、河北都转运使,移知瀛、扬诸州,再召入朝,历权知开封府、权御史中丞、三司使等职。嘉裕六年(1061),任枢密副使。

包拯曾任天章阁待制,人称“包待制”,后为龙图阁直学士,故后人亦称“包龙图”,卒赠礼部尚书,谥孝肃。有《包孝肃公奏议》传世。因其廉洁公正、不攀附权贵,故有“包青天”及“包公”之名。后世将他奉为神明崇拜,认为他是文曲星转世,死后成为地狱第五殿阎罗王。其黑面形象,亦被称为“包青天”、“包黑子”、“包黑炭”。

包拯生平简介

包拯字希仁,北宋政治家。芦洲合肥人(安徽合肥),北宋天圣五年(1027)进士。

中进士后,因父母年事已高,不忍远去为官,直到双亲相继去世,守孝完毕,才在亲友的劝说下为官,期间长达十年之久,故以孝闻于乡里。

宋景佑四年(1037),任天长(安徽天长)知县,颇有政绩。任满后,调任知端州(广东肇庆)。回京任监察御史里行,又改监察御史,为“言事官”,对处事不当,行事不法的官僚,都可以进行弹劾。为惩治贪官,自庆历四年(1044)廿八月,他向仁宗上疏《乞不用赃吏》,认为清廉是人们的表率,而天赃则是“民贼”。包拯七次上书弹奏江西转运使王逵,揭露他“心同蛇蝎”,残害百姓。并严厉批评宋廷的任官制度。皇佑二年(1050)至三年间,包拯知谏院,曾三次弹劾外戚张尧佐,审清妖人冷青冒充皇子的特大诈骗案,震动朝野。

包拯在历官三司户部判官及三司副使期间,先后出任京东,陕西,河北等路转运使,每至一地,都以减轻民间负担、改革弊政、发展生产为己任,提出了“宽民利国”的经济思想。多次为了国家大事,说了皇帝不爱听的话,论斥权幸大臣,请求罢去皇帝赐给亲信官僚们的恩宠,一切改由主管机构正常渠道进行。他将唐朝魏征给唐太宗的三道奏章写出来,呈给宋仁宗为座右铭,时刻警惕,以国家大事为重。请求仁宗虚心纳谏,分辨是非,不要搞“先入为主”,偏听偏信,而要爱惜人才,除去苛刻,严正刑禁,禁止妖言邪说,不随意大兴土木,如此等等,朝廷多采纳施行。

嘉佑元年(1056)年十二月,朝廷任包拯权知开封府,他于次年三月正式上任,至三年六月离任,前后只有一年有余。但在这短短的时间内,把号称难治的开封府,治理得井井有条。敢于惩治权贵们的不法行为,坚决抑制开封府吏的骄横之势,并能够及时惩办诬赖刁民。

由于包拯在开封府执法严明,铁面无私,敢于碰硬,贵戚宦官也不得不有所收敛,听到包拯的名字就感到害怕。儿童妇孺们都知道包拯之名,亲切称呼他为“包特制”。开封府广泛流传著这样的话“关节不到,有阎罗包老。”用阎罗比喻包拯的铁面无私。

宋嘉佑六年(1061),他官至枢密副使,次年五月病逝,“京师吏民,莫不感伤,叹息之声,大街小巷都可听得到。”朝廷赠官吏部上书,有“奏仪”十五卷传于世。

包拯生平评价

包拯是中国历史上著名的清官。包拯之名,成为清廉的象征。“龙图包公,生平若何?肺肝冰雪,胸次山河。报国尽忠,临政无阿。杲杲清名,万古不磨。”这诗句表达了人民对包拯的赞美。包拯平生整治吏治、注重生产、巩固国防、举贤任能、为民请命,颇有政绩,是中国历史上的名臣,杰出的清官代表。《宋史》云:“拯立朝刚毅,贵戚宦官,为之敛手,闻者惮之。人以包拯笑比黄河清,闾里童稚妇女亦知其名,呼曰‘包待制’。京师为之语曰‘关节不到,有阎罗包老。’旧制,凡诉讼不得径造庭下。拯开正门,使得进前陈曲直,吏不敢欺。”又说:“拯性峭直,恶吏苛刻,务敦厚”;“与人不苟合,不会伪辞色悦人”,“平居无私书,故人亲党皆绝之”。包拯做过许多有益于百姓平民的好事,“不爱乌纱只爱民”,赢得了世人的敬仰。宋代以来,关于包拯的口碑、话本小说、戏剧曲艺乃至当代的电影电视就演义了许许多多他清正廉明、刚直不阿的故事,演义的结果,使包公的形象更丰满,甚至神化、传奇化。他成了人们寄托、祈望的理想人物。 对包拯形象的塑造和传扬始于其身前。而源于宋代的话本并红火于元代的包公戏,自明清到近世,不断发展,推陈出新,深受老百姓的喜爱。包拯断案的故事最为精彩,传播之广,溶进了人们炽热的“包公情”。包拯做官以断狱英明刚直而著称于世。知庐州时,执法不避亲党。在开封时,开官府正门,使讼者得以直至堂前自诉曲直,杜绝奸吏。立朝刚毅,贵戚、宦官为之敛手,京师有“关节不到,有阎罗包老”之语。

包拯性情严峻刚正,憎恶办事小吏苟杂刻薄,务求忠诚厚道,虽然非常憎恨厌恶,但从来没有不施行忠恕之道的。他跟人交往不随意附和,不以巧言令色取悦人,平常没有私人信件,连朋友、亲戚都断绝来往。虽然地位高贵,但穿的衣服、用的器物、吃的饮食跟当百姓时一样。他曾说:“后代子孙当官从政,假若贪赃枉法,不得放归老家,死了不得葬入家族墓地。假若不听从我的意志,就不是我的子孙。”

当初,有儿子名繶,娶崔氏,通判潭州,去世。崔氏守寡到死,不改嫁。包拯曾经弃逐他的媵妾,媵妾在父母家生了儿子,崔氏暗中抚慰他的母亲,让她小心地照看他。繶死后,把媵妾的儿子带回家中,取名为綖。有奏议十五卷。

转载请注明出处:http://www.bnn6.com/view-22636-1.html