但汉松:伟大的文学都是要“给你一刀”的 | 人物

阅读 de危险

既然阅读是一场战争,最重要的一点是,这不是风花雪月,会有死亡,会有伤亡,有时候会被杀得片甲不存。

——但汉松

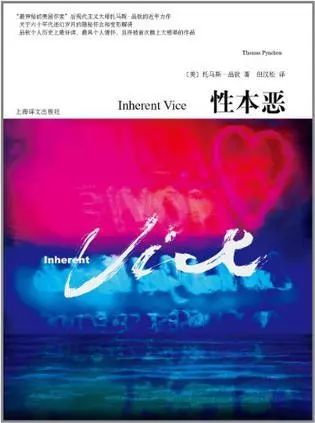

当代世界文学的名录里,如果说到为人神秘莫测,文字诘屈聱牙,却依然在世界范围内享有声誉,许多人的第一反应就是美国作家托马斯·品钦。这位刻意避世、连照片都基本找不到的作家是译者的噩梦。“我很觊觎书架上的生命,书脊上可以看到你的名字,说不定和托马斯·品钦的书架在一个书架上,在那里摆个十年八年,我觉得那是我生命的延续。”也许正是为了这种可能性,南京大学英文系副教授但汉松选择成为品钦作品《性本恶》的译者。

“品钦的小说简直就是各国译者的关塔那摩、阿布格莱布!一纸翻译合同,令译者身陷囹圄,终日在他的文学迷宫里服苦役。”在一篇谈论品钦的文章中,但汉松开篇就调侃自己的“误入歧途”。即便如此,他还是愿意当好“苦行僧”,并通过自己的翻译以及评论解读,将包括品钦在内的诸多优秀作家介绍给更多国内读者。不久前,他带着新出版的文学评论集《以读攻读》来到思南读书会,与上海译文出版社文学编辑室主任黄昱宁、作家小白共同分享对于当下时代中文学阅读的理解。

但汉松

在互联网上搜索但汉松,关联到的是知乎网站上“南京大学有哪些有趣的老师”的问题,在“美国文学”和“英美文学研究”两门课程中,学生对他的印象是“不仅语言能力强悍,而且文学批评做得很好,推测学生时期就是大学霸”。其实他更出名的名字,是拥有十万微博粉丝、时常与读者互动,点评日常新闻和文学新书的“洛之秋”。在课堂上,但汉松经常面对着学生的各种提问,比如为什么要选那些难读和让人难受的书。“我回答他们,没办法,伟大的文学都是要给你一刀的。”他说。

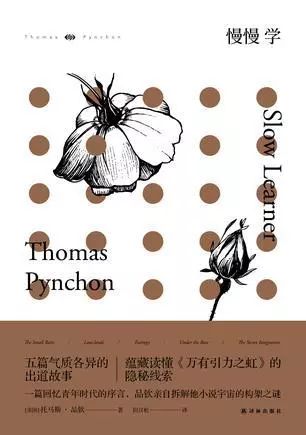

《性本恶》 但汉松/译

对他而言,文学阅读是一件“危险”的事情:“既然阅读是一场战争,最重要的一点是,这不是风花雪月,会有死亡,会有伤亡,有时候会被杀得片甲不存。”就好像石黑一雄被授予诺奖的理由——其小说揭示了日常生活中的深渊,文学阅读的重要职能之一,是以一种虚假的讲述挑战读者的三观,将他们从原有的舒适区中拉出来,面对生活的深渊和真相,霍桑、梅尔维尔、亨利·詹姆斯、沃尔夫等作家都属此类。“19世纪出现了小说的形式,打开了一扇门,让我们知道人内心有这样多维度和忧危的地方,在当时,小说对于后来资产阶级革命的兴起有助推的作用,小说的危险在这个地方是可以体现的。”

在选择过剩的当下,另一种阅读的危险,则在于读者一不小心就会陷入“烂书”之中。“一旦你被成色非常可疑的新书勾搭过去的时候,你就可能错过了跟一本伟大作品接触的可能性。从另外一个角度来讲,这是一种让读者陷入茫然四顾的困境,不知道应该看什么书的危险。”但汉松说。

在小白眼里,一次难忘的阅读过程中,聪明的读者需要与作者搏斗,把作者真正的东西挖掘出来。“没有一个作者在他的书里面完全讲了真话的,一定会有逃避不想讲的,甚至讲反话的。读者需要用压榨精神去阅读,把作品当中更深层次的东西压榨、提炼出来,用这种方式去阅读,可能让你少走一些弯路。”

但汉松部分译作

小白所说的这种对于作者真实意图的压榨、提取,构成了但汉松《以读攻读》中最核心的内容。“通过并不长篇幅的分析,怎么把作者意图压榨出来,是要下功夫的。”谈到这本新书时,黄昱宁说:“甚至有一些作者是不是真的想那么多也是存疑的,但是像他这样压榨的细读是有意义的,可能存在一定的误读也是有意义的。他所牵扯出的很多细节,可以带你到更广阔的文学世界。”言语中谈及的,是关于文本细读在当下的有效性。如今这个时代,检索、复制与粘贴的便利性,使得“做文章”这件事真的成为了“做”,研读、思考、探究的比重究竟还剩多少?在但汉松的文学评论中,黄昱宁看到的是见微知著的细节研读,这令她想到了美国文学评论家詹姆斯·伍德的一句话:“文学与生活的区别在于生活充满了太多形态不固定的细节,很少能引领我们去关注它,文学则能教会我们应该关注些什么,应该注意些什么。”在但汉松看来,这是对“魔鬼在细节里”的最好描述,“如果没有对于叙事的渴望,生活中就都是一盘散沙的细节。小说可以把生活变成叙事,让一些细节、一些事实成为故事的可能”。

“我们生活中的经验,比如怎么和人相处、怎么说话,都来自你直接、间接获得的叙事经验,叙事实际上是一个实践活动,是一种规范,正因为有叙事,我们的社会才可以井井有条地组织起来。”小白说。而小说,在他看来则是更进一步的、破除陈规的叙事,“小说还有一个功能是破除所有已有的叙事陈规,看看还有没有别的可能性——就是我们重新、进一步组织社会规范的可能性”。反而言之,就像黄昱宁认为的那样,我们学会如何读小说,学会如何读解、分析、叙事是一件非常重要的事情。“比如网上的热帖,一旦你拥有了解读和分析的能力,作为一个老练的读者,你就不会直接点赞转发,而是依据自己的阅读经验形成独立判断,或进行行动。阅读不仅仅是今天在这里回家读一本书的事情,而是一种实践能力。”

由但汉松所译、托马斯·品钦的短篇小说集《慢慢学》即将由译林出版社推出。作品收录了青年时代于1959年至1964年发表的五部短篇小说:《小雨》《低地》《熵》《玫瑰之下》和《秘密融合》。每一篇都包含着品钦小说创作标志性的主题与技法,更透露了许多有关他成长轨迹的线索:他的海军生涯、对勒卡雷的致敬、痴迷“熵”的起源……

“阅读其实不仅仅是读故事,高级文学阅读还包括对阅读行为本身的阅读,你要有对于自我的反省。”这种自省,并非局限于经典文本或伟大作品的切近阅读,对于平日微信里动辄“10万+”的那批作者,但汉松也怀有警惕之心:“我不是说他写的事情有什么问题,他一定非常明晰叙事的程序,用什么开头,用什么表情符号,才一定可以吸引读者读下去,转发朋友圈到10万+,然后换算一下这样的话广告费用能收多少钱,助理一个月可以拿多少钱,等等。这是对于我们的阅读习惯的一种滥用。阅读不仅仅是满足一种习惯,而是要不断地打破自我习惯和自我幻象,不断地思考自己。”

在《以读攻读》中,这种自省尤为明显。为此,小白对于这本书的判断是:“这不是给大家一本阅读方法手册,比如最重要的时代,最重要作品解读的蓝图。我希望用它传播一种‘病毒’,希望大家能‘感染’,这个作者谈论这个作家时的种种感受,也许会让你觉得文学阅读是一个有趣的事情,我也可以读一个别的东西,这点很好。”而对但汉松而言,“以读攻读”这四个字代表的是他对文学阅读的看法:“长久以来我们都混淆了什么是文学阅读,什么是非文学阅读。用读《甄嬛传》的速度读伟大的文学作品是一个巨大的错误。”在他看来,一个好的文学作品不是在晃动的地铁和连锁咖啡厅里可以看的,阅读者需要有一个非常合适的灵魂状态,才能够真正进入这个文本。“这个过程很复杂也很艰苦,我也愿意把它比喻成一次战斗,以此提升文学阅读的困难性,另外,文本会告诉我们它的价值所在。”

2018文学周历已在我们微店中上架,

订阅2018《文学报》还有周边赠送福利。