今天我们和大家谈谈这个英语文学史上最让人念念不忘的鬼故事。

有一类小说,合该用一句很不好译的英文来描述:It haunts. (萦回不去?时时作祟?)亨利·詹姆斯的《螺丝在拧紧》便是这一系的代表,从形式到内容,由书里至书外,都鬼影瞳瞳。小说读者与小说人物受到的冲击与困扰几无二致,都是周期发作、连绵不绝,差异只在于程度与后果。小说于1898年问世之后,詹姆斯本人曾接连在给H.G.威尔斯的信里和再版(收入中短篇集)序言里对这个篇幅不大的中篇做过篇幅不小的自我阐释。问题是,一如他的文论集《小说的艺术》,詹姆斯的阐释总是在抵达湖心亭之前的九曲回廊里打转——实际上,跟着他走,你就别奢望会抵达什么。他不会告诉你这个 “鬼故事 ” 的外壳里到底是不是真的藏着鬼或者谁是鬼,只会自始至终地展示华丽悖论:一边宣称这个故事“纯粹而简单”,一边又用他晦涩的修辞暗示,身为作者,他的乐趣在于“拿捏读者对文学与道德的敏感”。不过,总体上,在小说刚刚出版的年代里,即便略感异样,评论家与读者仍然对女教师的第一人称叙述予以全盘采信的态度——尽管身处“后哥特时代”,彼时的人们还是乐意习惯性地躲进“头顶三尺有神明”的避风港。家庭女教师以一己之力捍卫古风盎然的庄园,务必使其男女有别、长幼有序、邪魔不可近身,为此不惜付出惨痛代价——为这样的传奇故事一掬同情之泪,终归是教人宽慰的,哭完也不至于辗转难寐。

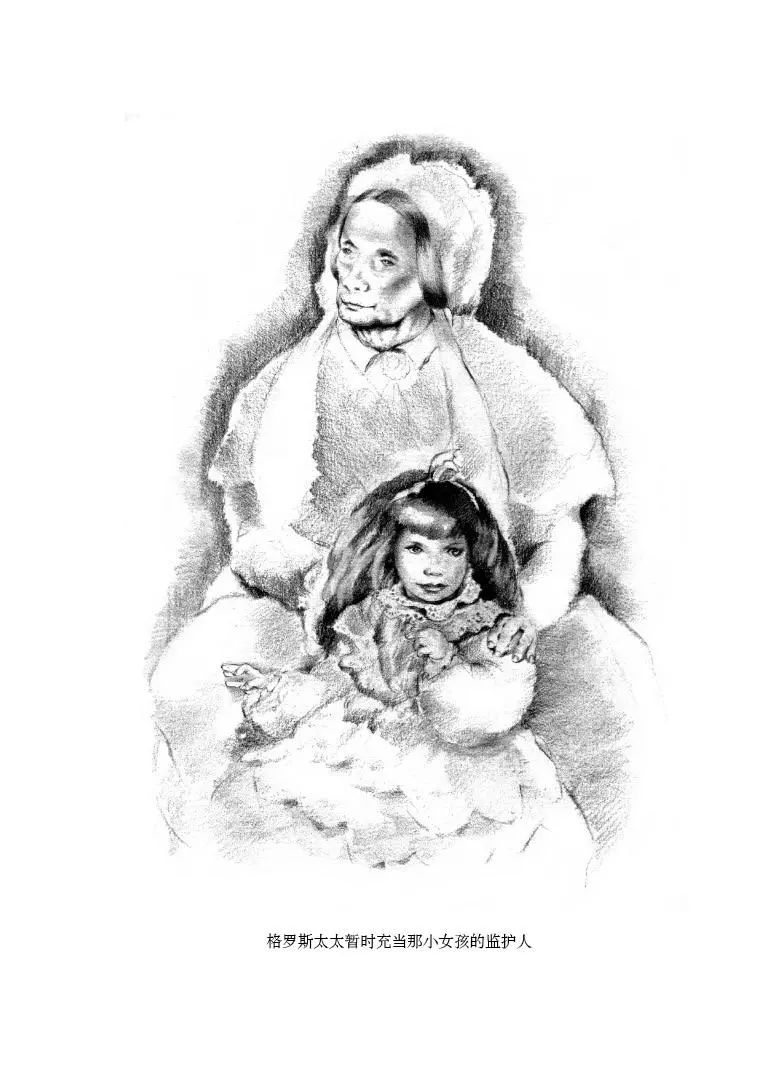

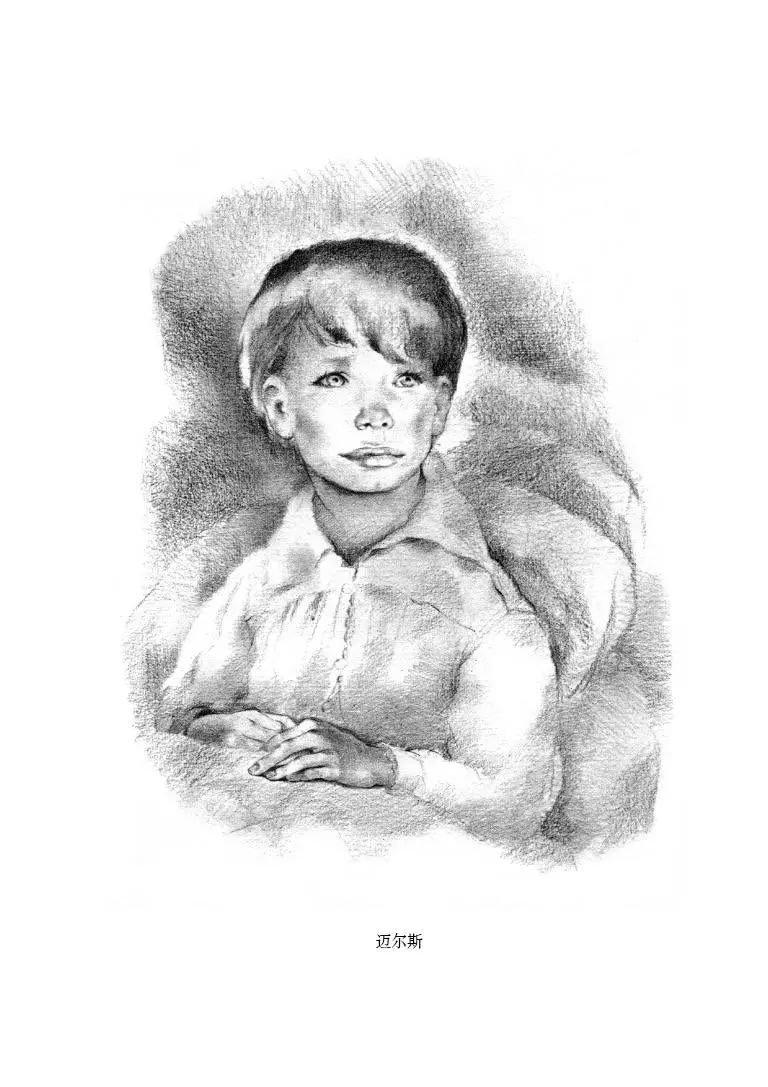

译文名著《螺丝在拧紧》插画 byMariette Lydis

所以这部小说真正开始形成 It haunts 的规模效应,其实是迟至上世纪四十年代的事。一般认为,埃德蒙·威尔逊在1948年发表的那篇著名的论文《对亨利·詹姆斯的多重阐释》第一个揭开了魔匣,某种程度上,有关《螺丝在拧紧》的争议史和改编史皆发轫于此。威尔逊本人对这部小说的兴趣终身不减,因而发言特别谨慎,几乎每隔十几年就对自己的论点做一番检讨和修正,一度甚至有全盘推翻的打算,直到最后才折返原点,强调他在《阐释》一文中的说法是他对这部小说创作初衷的最终裁定。威尔逊第一个明确指出,家庭女教师其实是个被极度压抑的性变态、慕男狂,男主人、被她的假想所夸大的彼得·昆特的幻象、小迈尔斯,都可视为她渴念的对象。以保护的名义,她最终在神经极度错乱时活活扼死了小迈尔斯。如果说一定要在这故事里找出“鬼”来,那兴风作浪的就是女教师的“心魔”。

对于《螺丝在拧紧》的改编者而言,“心魔说” 既提供了空前强烈的灵感刺激,也为他们设置了很难逾越的障碍。有案可查的《螺丝》改编史从《阐释》一文发表后六年开始,几乎在同一段时间里接连出现一出舞台剧(1954),一部不到一小时的电视电影(1959,英格丽·褒曼主演),以及那部彪炳影史(尤其是恐怖片)的《无辜者》(The Innocents,1961)。在密歇根大学的电影专业的教材里,《无辜者》是用来阐明导演如何处理“视角”(point of view)的范本。对于导演杰克·克莱登而言,他既不想被女教师的主观叙事牵着鼻子走,又对威尔逊的激进阐释将信将疑。按照教材的说法,克莱登的野心是,让这部电影同时适用于两种视角,让它的每一个细节,都能“在不同的光束的照耀下,焕发出新的意义”。

《无辜者》(又译无辜的人)

导演:杰克·克莱顿

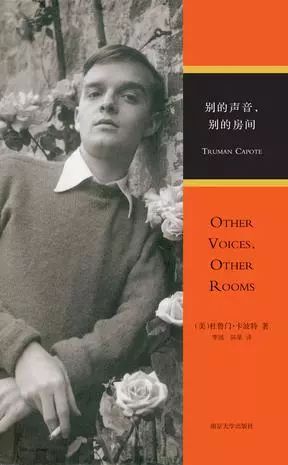

顺带一提,这部根据《螺丝在拧紧》改编的上世纪电影,编剧之一是杜鲁门·卡波蒂,以《冷血》《蒂凡尼的早餐》等作品为世人记住的这位同性恋作家,从文最初的兴趣却是深受亨利·詹姆斯影响下的“某种哥特文学” ,在他的处女作《别的声音,别的房间》随处可见《螺丝在拧紧》的痕迹。

卡波蒂受到亨利·詹姆斯《螺丝在拧紧》影响下写就的处女作《别的声音 别的房间》

秉承如斯主旨,电影一开始就能看到两种视角“轮值”的局面:字幕刚刚滚动起来,女教师的剪影便开始向观众泣诉:“我的所作所为只是为了拯救孩子们,而不是要摧毁他们……我对他们的爱超越一切……”而字幕一滚完,第一个镜头就直接切入男主人面试女教师的现场,他微笑着向她开门见山,“我是个自私的人。” 随即,我们听到导演迫不及待地通过男主人之口(这段台词是詹姆斯未曾写过也绝对不会写的),一语双关地告诫观众不要亲信刚才听到的一面之词:“我能问你个私人问题吗?你有想象力吗?……很少有人能真正窥破真相,除非是那种想象力极为丰富的人……”两种视角在开局就仿佛打成平手,昭示了导演力求“平衡”的初衷。难怪有影评人认为,《无辜者》是一个圆环形结构,它的开头也就是结尾。

电影《无辜的人》剧照

故事向前推进,向结尾,抑或是开头飞奔。与小说的暧昧态度相比,克莱登刻意在两种视角上同时用力,结果是,暧昧的程度基本维持不变,但强度大大增加。一方面,小说里原本不知其名的女教师有了自己的代号——吉登斯小姐,而关于 “庄园魅影” 的细节也被添枝加叶,那一对死得不明不白的仆人——彼得·昆特和杰塞尔小姐(前任女家教)的故事被描摹得有鼻子有眼,格罗斯太太甚至明确交代了他们“勾搭成奸”的来龙去脉——这一点与原作中的欲言又止完全不同;电影中精心设计了音乐盒里的旧照片、小弗洛拉口中哼的古怪调子(与音乐盒中的旋律完全相同),诸如此类,似乎都在为那笔阴魂不散的风流孽债提供佐证;另外,小说里只含糊说到杰塞尔小姐在离开庄园以后神秘去世,而到了电影里,杰塞尔被安排投湖自尽——没错,就是那片吉登斯小姐声称看到女鬼出没的湖,相应地,昆特的死亡地点就给坐实到落地窗边——也是在那里,吉登斯小姐第一次清清楚楚地看到了“昆特”的脸。

事实上,这部电影几乎用足了庄园中一切具有反射性的光滑表面。水,玻璃,镜子,一律特写其或对称或扭曲的镜像,始终呈现着某种离奇、失真、话里有话的效果,好像在提醒你,事情永远有另一面——这正是克莱登在反向用力的结果。他在为“鬼魂”提供“现实依据”的同时,又似乎在调动各种具有强烈隐喻性的镜头去瓦解它。于是,我们看到,吉登斯小姐刚在一瓶白玫瑰(白玫瑰亦是这部电影中特有的诡异意象,细心的观众会记得开场时男主人胸口也别着一朵)跟前站定,几乎手都没来得及触碰,花瓣便应声落到桌上,好事的影评人多半会把这个细节看成女教师“无意识摧毁弱小”的象征。吉登斯小姐对于性暗示、色情想象的反应颇为夸张,电影对这一点的展示远比小说更直接,这当然可以算是对威尔逊理论的呼应。

无论如何,黛博拉·寇真是个好演员,她的层次和节奏为此后所有改编版本中的“女教师”都制定了表演规范,后来者 “横竖越不过她的次序去”。在摄影机全知视角的关注下,她阴郁和神经质的底子从天真的外表下一点点渗出来,连面貌也渐渐狰狞起来——这种通过外在审视,让观众的怀疑越来越加深的效果,是小说的第一人称主观叙事无法表达的。不过,无论电影教材上怎样强调这个经典案例达成了“完美的平衡”,我的直观感受却仍然觉得天平两端略有倾斜。毕竟,隐喻和暗示总是不如“有图有真相”那么直接,当我们反复被真切的幽灵面孔刺激时,感情还是会自觉站到女教师这一边。在这一点上,克莱登始终谨慎行事,将分寸拿捏到让我们至少更“愿意”相信女教师的程度。结尾显然是导演向观众意愿做出的最大妥协:摄像机俯视着女教师和小迈尔斯,长镜头,不切换。我们看到的是两人争执激烈,但肢体之间却有大片空隙。仿佛只是被类似于空中闪电那样的神秘力量击中,迈尔斯才会颤抖、跌倒,瘫软在女教师怀中……相比之下,小说的那个简洁、有力却教人越想越怕的结局预留下了多少想象空间?!(“我抓住了他,是的,我抱住了他——可以想象我是如何激情满怀;然而,直到最后那一刻,我才觉察到我抱住的是什么。在这宁静的日子里,我们终于得以独处,而他小小的、流离失所的心脏,已然停止了跳动……”)

在《无辜的人》中扮演女教师的黛博拉·寇

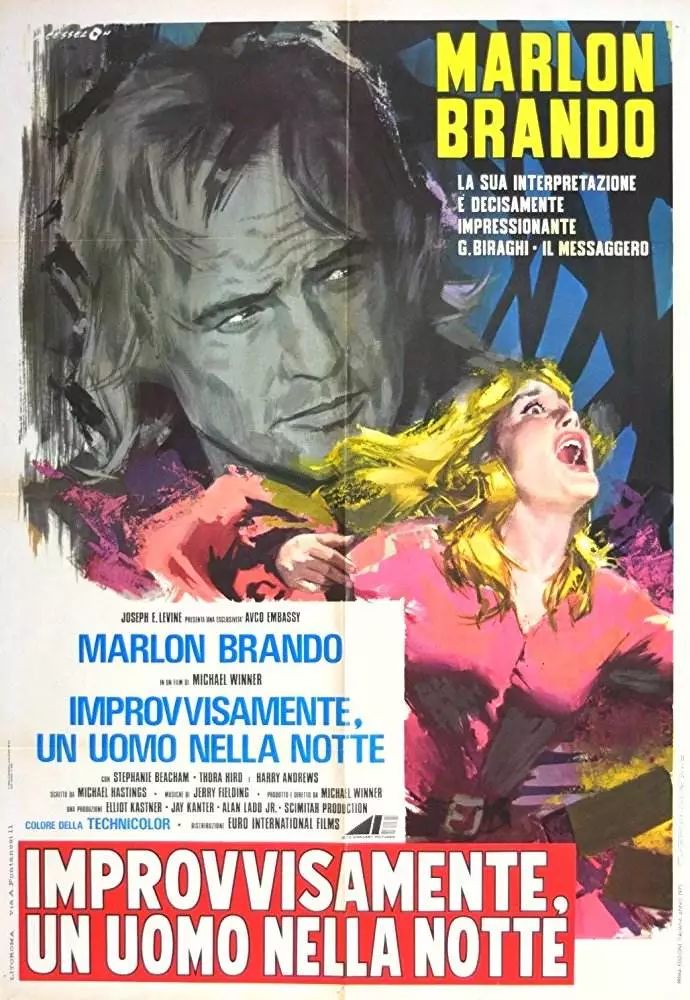

《无辜者》大获成功之后,《螺丝在拧紧》顿时就成为上世纪下半叶最热门、最具有改编价值的中篇小说(novella)之一。法国、西班牙、德国和意大利都有了自己的《螺丝》版本,英美更是多次翻拍,改编体裁从影视到话剧到芭蕾舞剧,不一而足。总体而言,改编的幅度都不算剧烈,如果说在掌握分寸上有微妙的变化,那是因为随着时代的演进,这些编导们对观众的理解力越来越有信心。毕竟,二十世纪末的观众早已不复世纪初的单纯,对于弗洛伊德的那一套,他们已经应用得比弗洛伊德本人还娴熟。在这样的语境下,1999年BBC的电视单本剧《螺丝在拧紧》反倒显得太过保守,辛辛苦苦地复制了克莱登版本的外壳而抛却其魂魄,若不是客串男主人一角的科林·弗斯还能略略提神(其实是他的达西范儿让人终于可以从这场闷局中走一会儿神),我绝对没耐心看完。历数上世纪出产的这一大堆“螺丝”,最特别的当属1971年的《夜访者》(Nightcomer)。本质上,这是挂着《螺丝在拧紧》的羊头卖自己的狗肉,玩了个所谓“《螺丝》前传”的噱头。彼得·昆特和杰塞尔小姐的“奸情”成了故事的主线,而且只消三招两势,SM模式就昭然若揭——观众甚至对《螺丝》一无所知也能迅速猜到这一点,谁让昆特的扮演者是马龙·白兰度呢?谁让他一出场就让人没法不想到《欲望号街车》里摧枯拉朽的狂野加性感?

时至2009年,BBC新一轮改编名著的计划又想到了这枚旧“螺丝”,挖出来重新打磨。这一版之所以让我印象深刻,不仅因为两位主演是《唐顿庄园》里的熟面孔(Michelle Dockery和Dan Stevens),而且编导显然已经厌倦了因袭前例,打定了主意要破一破格。电视剧的时代背景换成了第一次世界大战之后的二十年代,恰好能迎上英式庄园日薄西山的最后一抹夕照。人们的代步工具从马车换成了汽车,在引子部分,安娜(这一版里女教师的名字)倾诉故事的对象也从小说里那位游手好闲的士绅换成了在监狱里替她做精神鉴定的心理医生。“你相信有上帝吗?”医生问。“不,我相信有另外那个。”“你是说,魔鬼?”“嗯。”

心理医生。这个角色的身份至关重要。这样的安排,从一开始就奠定了剧本的基础:安娜是被警方认定虐杀儿童而收监候审的,精神鉴定只是为了走个形式,为最后将她判处极刑寻找依据,如此才引出安娜的倒叙,由她的主观视角来完成大部分故事的叙述。如此安排,不仅大胆地补上了原著情节上的留白,而且将威尔逊开创的“心魔说”作为不言而喻的前提。编导的潜台词是:经过一个多世纪“上帝已死”和“精神分析”的洗礼,《螺丝在拧紧》里“没有鬼”已经成了主流共识,如今倒是要在承认共识的同时,隐约从反面去刺激这批新世纪的观众才可能构成新鲜的冲击力——即从“真的有鬼吗?”演变为“真的没有鬼吗?”精神病医生在电视剧中的职责,就是代替观众去经受这样的拷问。

2009年 BBC再度改编《螺丝在拧紧》 启用了时年大热剧集《唐顿庄园》主演。

于是,我们看到,此剧的整个叙事架构简直可以说是将此前所有研究“螺丝”的学术成果一次性打包馈赠,编导将克莱登们犹疑不定的暗示全挑到了明处。小说里不是提过一句女教师的父亲是牧师吗?电视剧据此洋洋洒洒地交代了安娜童年受过深刻的心灵创伤,父亲是“信仰的捍卫者和斗士”,女儿既倍受性压抑又在潜意识里亦步亦趋地复制了父亲的卫道偏执,所以后来面对心理医生时她会坦承自己所捍卫的秩序是“男人就该像个男人女人就该像个女人”。

在安娜的主观视角下,庄园里的所有仆从似乎都充满敌意,都藏满一衣橱的骷髅和阴郁故事,甚至还冒出一个宛如“阁楼疯女人”的女佣卡拉,疯疯癫癫地抒发了一通被压抑的愤懑之后就坠楼身亡,如镜像般倒映出安娜紊乱的心理状况……总而言之,在心理医生看来,所有躁郁妄想狂的症状细节一一出现,宛若教科书般清晰可鉴;“性变态”之类的术语轻飘飘地在人物唇齿间传递,一个接一个具象的“春梦”浮现在安娜的枕边——相比之下,无论是詹姆斯还是威尔逊还是克莱登,表达方式都显得那么古典那么笨重,那么如履薄冰,那么吞吞吐吐,他们曾费尽力气在读者和观众心中划开的涟漪、埋下的噩梦,被新时代的剪接节奏嘲笑着,戏弄着,默默地丢盔卸甲。

一时间,我有点走神,这是在通过影像展示人们对一部小说的“理解进化史”吗?是在为长达一个世纪的争议盖棺定论吗?进而,一个你无法回避的问题是,坚持“没有鬼”的人类真的比相信“有鬼”的人类更幸福吗?

只是到了电视剧临近尾声时,心理医生才表现出了片刻的脆弱。他目送着安娜即将被送上绞刑架(精神鉴定毫无脱罪的功效,这多半是因为悬殊的阶级差吧),流下惋惜的眼泪;独处时,注视着贴满一墙壁的庄园照片,他的耳边幻听到巨大的封闭空间里回荡的种种或淫邪或悲戚的低语。浮在最表层的是安娜在囚车上发出的正义凛然的怒吼:“为什么你们都不相信有鬼——那生生不息的魔鬼?”

相关图书推荐

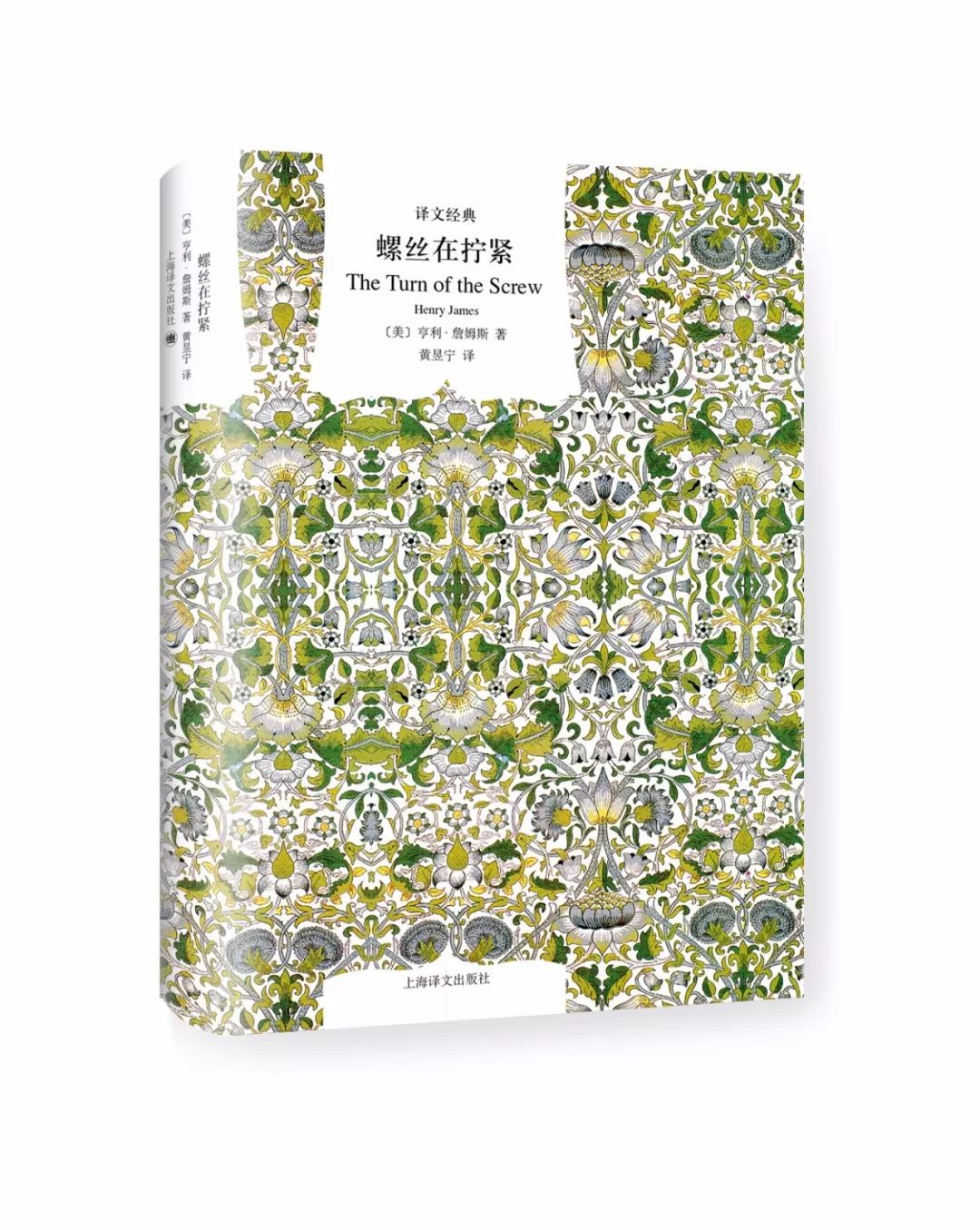

《螺丝在拧紧》

[英] 亨利·詹姆斯|著

黄昱宁|译

亨利·詹姆斯最重要的中篇小说之一,也是凝聚了其高超的中篇小说艺术魅力的一部作品。圣诞前夜,几个朋友围坐炉旁,百无聊赖地讲起了自己听到的鬼故事。其中一个人说到郊外一个家庭女教师受到鬼怪困扰的故事。一切看来稀松平常,但一切在亨利·詹姆斯笔下却变得生动精致起来:只有家庭女教师能够见到“它们”;只有她怀疑先前的女教师因为某种邪恶的动机正在控制着庄园当中的两个孩子。所有的人都认为她疯了,两个孩子却对此讳莫如深。为什么小女孩始终不承认清清楚楚立在湖岸边的人影?是小女孩儿被迷惑了,还是女教师在妄想?作者并不急于马上揭示答案,但是脊背在发凉,螺丝在拧紧……

此次收入“译文经典”丛书的《螺丝在拧紧》,经过重新排版、校订并在正文中增加了12幅奥地利裔阿根廷插画家Mariette Lydis所绘插图,选自1949年Heritage Press的The Turn of the Screw.,具有极高收藏价值。

上海译文

文学|社科|学术

名家|名作|名译

长按识别二维码关注

或搜索ID“stphbooks”添加关注