当你漫不经心度过每一天时,你的一切正在这个故事中被慢慢吞噬

今年四月,根据玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood)

同名小说改编而来的美剧

《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)第二季就将上映

大家可能都已经看过第二季预告片

其中能看到不少从第一季遗留下来的悬念

比如奥芙弗雷德带头反抗而幸免的奥芙沃伦命运如何

比如第二季似乎多了不少血腥和残虐的场景

比如第二季莫伊拉和卢克能否救出奥芙弗雷德?

第二季是否会出现阿特伍德小说所写的受污染的流放之地

还有最重要的女主角奥芙弗雷德究竟被带往何方

她腹中的孩子会怎样

还有她留给大主教家中女仆的信件怎样了

《使女的故事》女主角伊丽莎白·莫斯(Elizabeth Moss)曾在关于第二季的访谈中说到:“所有的事情都只会变得更糟。”阿特伍德也曾有表示说,由于第二季的剧情基本已经脱离了原著小说,所以其情节的发展将会迈向更加未知的领域以及出现更多新事物、新变化。

制作人Bruce Miller 甚至有表示说,他认为第一季中代表正义的组织“Mayday”,并非一个恍如南北战争时期出于保护黑奴逃往北方目的而提供帮助的所谓“地下铁道”似的组织,而是一个以推翻基列国为宗旨的政治组织。在这样的设定下,“Mayday”为了为了削弱基列国的力量,最终手段很有可能是抹掉所有的使女,以消除基列国未来的人口来源。

此外,以非洲族裔女性莫伊拉为代表的少数族裔,也很有可能在第二季中承担起更多的分量。毕竟,少数族裔在第一季中的位置就已经受到了不少批评。

其实,正如玛格丽特·阿特伍德在为新版《使女的故事》所撰写的序言中所强调的,无论如何,她所写下的是历史上“都曾真实地发生过”的事情,甚至可以说,书中的任意一件事情,正在任何一个地方发生着,只是人们去不去看、去不去说而已。

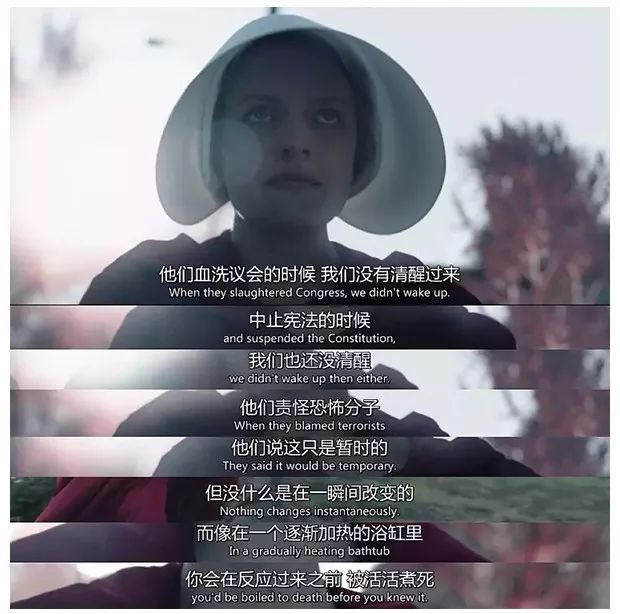

想想下面第一季中的这段对话吧:

当你觉得世界对自己还不错的时候,又怎会在乎水温正在升高,正在将你慢慢煮熟。

或许终有一天,这些事,又会在未来的某一个学术会议上,被那个时候的人拿来研究、讨论。

最近随着《使女》纸书的出版,顺便又重温了一遍美剧,更是觉得阿特伍德的小说,更值得再好好谈谈。比如下面这篇整理出来的阿特伍德本人一些值得反复强调的观点。

《使女的故事》IMDb 页面

去年( 2017 年),阿特伍德在接受一次采访时说,某天剧组忽然意识到自己并不是在拍摄一部电视剧集——“我们是在拍摄一部纪录片”。

《使女的故事》各个外版封面

从那时起,这本热销了 30 多年的作品再度登上了畅销书单榜首的位置,公共图书馆里的等待名单还在不断加长。

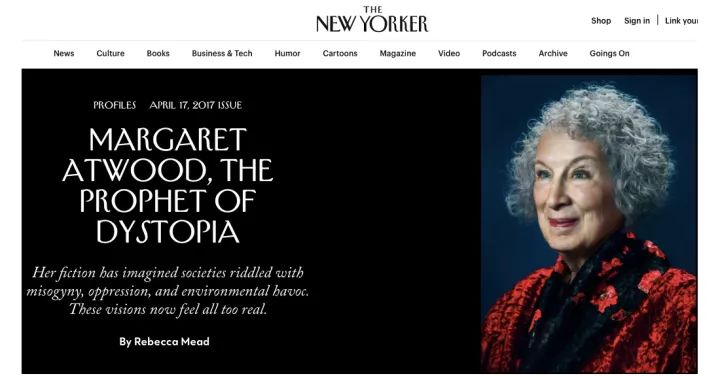

《纽约客》的专访

2017 年 4 月,《纽约客》刊登了长篇人物专访——《玛格丽特·阿特伍德:反乌托邦的寓言家》。

同名改编美剧称雄艾美奖

5 月和 6 月,阿特伍德获卡夫卡奖和德国书业和平奖。9 月,《使女的故事》在艾美奖上包揽五项大奖,第二季已确定将于 2018 年 4 月播出。

2017 年 1 月,美国总统特朗普上台的第二天,有记者发文称:《使女的故事》离今天已不远。

《1984》和《使女的故事》

2017 年 2 月,美国亚马逊的畅销书榜单上,《使女的故事》的排名超越了《1984》。

2017 年 6 月,女性组织以“使女”形象在白宫前游行,宣称“阿特伍德的小说成为了现实”。

可以说,整个 2017 年,这本最早出版于 1985 年的小说不断引发着各种热门甚至是争议的话题,同时也不断在读者、影迷、媒体以及普通人中催生着新的疑问:为什么?为什么在三十多年后的 2017 年,《使女的故事》能在现实世界引发如此巨大的反响?

2017 年 2 月,玛格丽特·阿特伍德专门为新版《使女的故事》重新撰写了序言,在其中,或许能看到阿特伍德自己所给出的回答。

是什么催生了这部小说?

集体处决,禁奢法令,焚书运动,党卫军的“生命之源”计划,阿根廷将军偷窃幼童的行为,蓄奴制的历史,美国一夫多妻制的历史……许许多多不同的材料孕育了《使女的故事》。

一九八四年,阿特伍德正居住在西柏林。在写《使女的故事》(小说一开始并不以此为书名)时,乔治·奥威尔的世界一直出现在她脑海里。从中学时代以来,她一直广泛涉猎科幻小说、悬测小说、乌托邦和反乌托邦小说,但从未自己动手写过这样一本书。

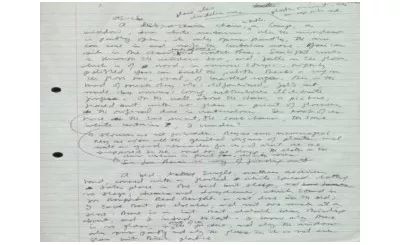

阿特伍德的手稿

阿特伍德曾自问是否能驾驭这种题材,因这类小说形式遍布陷阱,比如说教的倾向,变成单纯寓言的危险,还有就是可信度。

阿特伍德坚持了一个原则:不在书中放入任何詹姆斯·乔伊斯称之为历史“噩梦”中不曾发生过的事件,或者任何不存在的科技。也就是说,她创造的文学世界,没有想象的小发明,没有想象的法律,没有想象的暴行。《使女的故事》里的每一个字,都曾真实地发生过。

这个故事是在哪里发生的?

《使女的故事》背景地点是设定在马萨诸塞州东部城市坎布里奇,哈佛大学所在地。这所当今著名的人文高等教育机构过去曾是清教徒神学院。小说虚构的基列国特工机构,正位于大学内著名的怀德纳图书馆。阿特伍德曾花费大量时间在图书馆查找其新英格兰祖先的文献资料,以及关于萨勒姆女巫审判的文字记载。

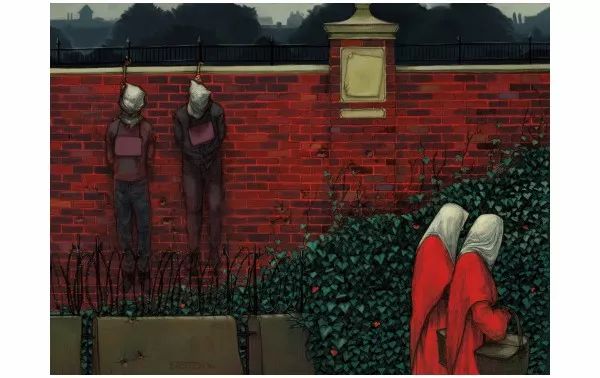

小说里用来悬挂示众受刑者尸体的地点,正是哈佛大学的围墙。不可避免地,这个设定势必让不少人感到一种大不敬甚至是冒犯。

为什么始终不知道主人公的真实姓名?

因为政治、历史等等原因,无数曾经存在的姓氏或发生变更,或干脆销声匿迹。有人推断主人公“奥芙弗雷德”的真实姓名是“琼”(June)。因为使女们在由原先的学校体育馆改造而来的寝室里念叨的所有名字中,只有“琼”这个名字没再出现过。

阿特伍德对此并没有明确表态,只是称这种说法也它说得通,“因此读者们尽可以采纳”。

阿特伍德本人在该场景中亲自上阵

一开始,《使女的故事》原书名就叫《奥芙弗雷德》(Offred),即主人公的名字。这个名字来自一个男性之名:“弗雷德”(Fred),加上前缀“奥芙”(of)以表示“从属”,就好像法语里的“德”(de),或者德语里的“冯”(von),或者英语姓氏如“威廉姆森”(Williamson)中的后缀“森”(son)一样。

此外,“Offred”还隐藏着另一种可能:“献祭的”(offered),意味着一种宗教的献祭,一个作为祭品供奉的受害者。

这是一部“女性主义”小说吗?

如果你指的是一本宣传意识形态的小册子,里面所有女人都是天使,或是失去道德选择能力的受害者,或者二者皆是,那么答案是否定的。

但如果你说的是这样一部小说,里面的女性均为有趣且重要的人类——性格各异、举止不同——在她们身上发生的一切对这本书的主题、结构和情节都至关重要,那么,答案是肯定的。

在这种意义上,许多书都是“女性主义”的。

为什么说女性有趣且重要呢?因为她们在现实生活中的确如此。她们并非自然造化事后添加的产物,也不是人类命运中无关紧要的参与者,对此,每个社会一直以来都再清楚不过。没有女性生育,人类将不复存在。

正因如此,对成年女性、少女、幼童的大规模强暴和谋杀长久以来都是种族灭绝战争以及其他意在征服和剥削某个群体的战争的特征之一。杀掉他们的婴儿,用自己的来取代,猫类是这么做的;让女人生育孩子却无力抚养,或者为了自己的目的将孩子从她们身边夺走,偷盗婴儿——这是一个广为流传、古已有之的主题。

控制妇女和婴儿,是地球上每一个专制政权的特征。拿破仑和他的“炮灰”士兵,奴隶制及其手段花样翻新的人口买卖——它们与此都同出一辙。对那些推行强制性生育的人,我们应该质问:这么做“谁能获利”?有时是这部分人,有时是那部分人。总有人获益。

《使女的故事》反宗教吗?

的确,一群专制主义的男人掌握政权,利用《圣经》的种种象征标志,试图重新建立一种极端的父系社会,禁止女性阅读(就像十九世纪美国黑奴一样)。更有甚者,她们无法掌管金钱,无法工作。任何独裁政府都不会放过这样的资源。

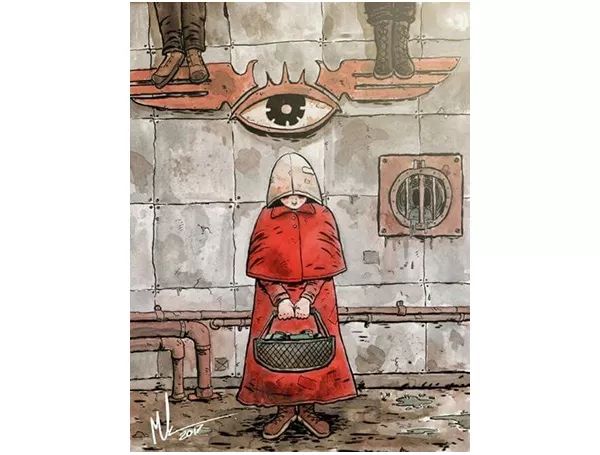

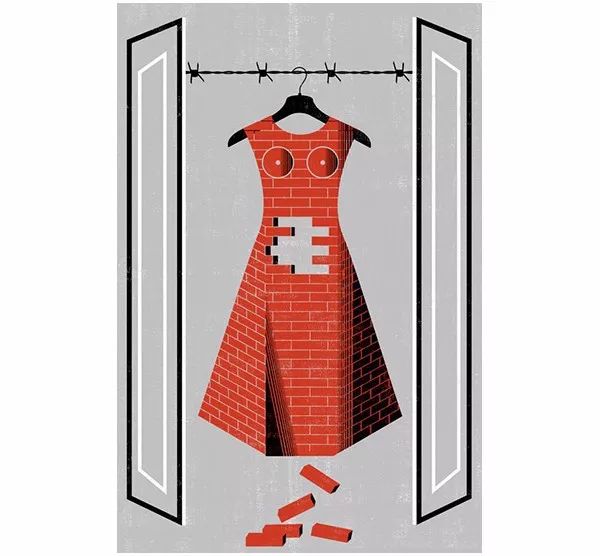

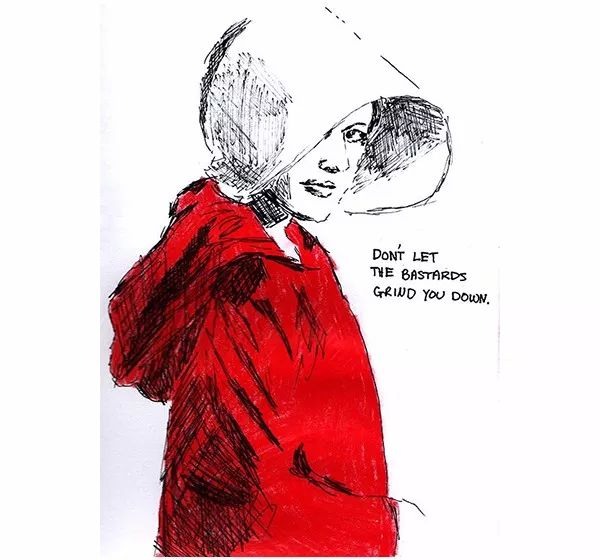

基列国女性穿着的朴素服饰来自西方宗教标志——大主教夫人们身着蓝色,象征纯洁,源自圣母马利亚;使女们身着红色,象征分娩时的出血,同时也源自抹大拉的马利亚(耶稣从其身上驱逐出七个恶鬼的女人)。另外,如果你要出逃,红色也更容易辨识。社会阶层较低的男人们的妻子被称为“经济太太”,着条纹服装。

那些遮挡脸部的系带女帽,其灵感不仅来自维多利亚时代中期的服饰以及修女服饰,还来源于二十世纪四十年代某个老牌荷兰清洁剂的外包装,上面有个女人的脸被遮盖住——让人惧怕的形象。

许多极权主义都曾采用服饰来识别和掌控人们,无论是禁止穿什么还是强制穿什么——想一想纳粹时代强迫犹太人身上佩戴的黄色六角星符号和代表高贵身份的罗马紫——它们中许多都打着宗教的旗号进行统治。这让异教徒的欲加之罪更加轻而易举。

在书里,占主导地位的“宗教”逐渐掌控大权,成为统治性教义,而人们原本熟悉的宗教教派被逐渐废除。奥芙弗雷德本人有一本私藏的《圣经》主祷文,她拒绝相信眼前这个政权是由一个公正、慈悲的上帝所授予。

因此,这本书并不是“反宗教”的。它反对的是以宗教作为暴政的掩护,正如在现实世界,一些宗教集团发起各类运动,保护弱势群体,其中包括女性。这完全另当别论。

《使女的故事》是预言小说?

阿特伍德明确表示:不,不是。预知未来是不可能的事:有太多可变因素,各种可能性,根本无法预知。

或许反而可以说这是一部反预言小说:如果未来都能够巨细靡遗地讲述出来,或许就不会发生。但这种想当然的想法同样也靠不住。

谁是这个故事的读者?

这可以理解为是一本对某一段历史的记录,就像历史上对伦敦大火灾、对黑死病、对纳粹屠杀犹太人、对卢旺达大屠杀所作的那些纪录文本。

奥芙弗雷德尽其所能地记录了她的故事;然后将故事藏匿起来,相信日后可能会被某人发现,而这人能够看懂其深意并传播出去。

这是一个充满希望之举:每一个被记录下的故事都暗含着一个未来的读者。

有两种读者会读奥芙弗雷德的故事:一种是在本书的末尾,在未来的某场学术会议上,这种读者能自由阅读,但并不总如人们所愿富有同情心。

还有一种就是任何一个时代里的个体读者,这是“真正的”读者,每个作家为之写作的“亲爱的读者”。许多“亲爱的读者”自己也会成为作者。

这正是所有我们这类写作者的开端:从阅读开始。我们听到某本书正在发声,向我们絮絮诉说。

(完)

本文根据阿特伍德为新版《使女的故事》所写序言整理而得

略有删减以及文字调整

感谢文案编辑 四月

相关图书推荐

《使女的故事》

[加] 玛格丽特·阿特伍德|著

陈小慰|译

阿特伍德发表于 1985 年的经典作品,其探讨的女性生育自由、代孕、人口衰退、环境恶化等问题,在当今重又引发热议:“阿特伍德的小说正在成为现实”。

2017 年 4 月,根据小说改编的同名剧集瞬间成为全球热门话题,并斩获艾美奖五项大奖,其热度还在不断发酵。第二季已确定将于 2018 年 4 月首播。

《使女的故事》现已全面上市

长按下图二维码即可至购买页面

欢迎点击文末阅读原文到豆瓣页面给点个想读

上海译文

文学|社科|学术

名家|名作|名译

长按识别二维码关注

或搜索ID“stphbooks”添加关注