文学不对历史负责丨陈树泳

本文来自黑蓝怪谈实验小组

/

文学不对历史负责

陈树泳

食指是在什么场合指责余秀华的,这一点非常重要。当他在某本新书的发布会上指责余秀华(们),就产生了一种瓜田李下令人头疼的苦恼,作为诗人的表达的力度遭到了削弱,并将表达之后引起的关注暗度陈仓地转移到对新书的宣传上,使思想成为商品的装饰和润滑剂。或许这种瓜田李下的苦恼,未必就不是发言的目的。这样说过分吗?过分和苛刻的感觉是因为这样的操作如今已成为了写作呈现方式的新伦理,王朔、陈丹青都这么做(过),而他们恰好代表着今天文化的一面,即表达必有商业目的,并推而广之地影响着更多的写作者,并被大众所接受。

与此相似的另一个问题,就是食指指责的“评论界”捧出余秀华是件“不严肃”的事情。而所谓的评论界,到底是什么?如果没有弄清楚这个问题,那么食指的责问仍然是流于表面的,对余秀华开炮也仅仅成了一种面相凶狠但力量微弱的体现。食指忽略不说的是,余秀华现象说明了什么?仅仅是写作中文字所呈现出来的思想吗,难道不是一个所谓的“默默无闻的诗人”摇身一变成为了“名流”队伍中的一员吗?食指应该进一步指出这一点,他就会更清楚地看到,所谓的“评论界”也不过是名流扎堆的地方,一不小心,食指可能也是其中一员。这是中国写作者最明显又最容易被忽视或被宽容的问题,就是通过写作,成为名流,到书店做讲座,与更多名流进行空洞对话,转化成为一则在网络传播的信息——瞧,某某和某某在什么地方对谈,因此来强化自身作品作为商品的特性,就好像这是一款被雀巢贴了商标的咖啡,以转移大众对它五毛钱一包的廉价本性的注意。

这就是今天呈现写作时的规则,要求着一个写作者不但要重视食指或阎连科口中的关注现实苦难,还要懂得如何参与到商业和名流的队伍中。这只会导致文学写作变得更加焦虑、浮躁,并且引导公众对那些质疑做公开演讲、质疑文坛中的交际、甚至连假装表演一下都会觉得不舒服的写作者们的漠视和否认——而这恰恰是今天的媒体、评论界、商业出版所渴望并着手制造的规则。而正常而有力的写作者,他的思想表达是贯穿日常的,当他在瓜田和李下时,反而变得沉默。

是的,余秀华固有其思想贫弱的危险,但这种危险并不可怕,可怕的是诗人在谈论文学与祖国命运的关系中流露出来的决断,再次让大众误解文学——“(文学)要对历史负责,不对历史负责,就会被历史嘲弄,成为历史的笑话”。这句话说出之时,他就已经因弄不明白什么是历史而被历史嘲笑,文学从来就无法真正做到对历史负责,那只可疑的“历史车轮”碾过之时,真正对历史负责的诗人将会消失,而碾过之后,貌似对历史负责的诗人,也随即过时。因此什么是严肃,最基本的要求是文学能做到不自我欺骗和不欺骗别人。

余秀华表达对约炮的向往,或许确实就是她的真实需求和压抑的欲望的体现,这种诗可以说是无害的、甚至是严肃的,可以讨论的地方是思想的高度的问题而不是文学对错的问题,而这种诗,在思想层面没有什么值得讨论的,故可以忽略。危险的气息并不来自余秀华,反而是来自食指。“相信未来”这样的思想非常严肃,然而它到底有多空洞?是否跟余秀华对打炮的幻想在同样的水准上呢?仅从只言片语和一个题目,很难精确地说明问题,但毕竟也透露出了一些基本信息:高亢的价值感和狡猾地消解价值感,是同一块硬币的两面,这两种作家和诗人,事实上是同一种人,只是他们愿意拿出来给别人看的,是截然相反的那一面。再说,相信未来,是站在什么样的坐标之中?这样的坐标所带来的价值呼唤,是否带来不比余秀华更坏的影响呢?

回到诗中,《相信未来》笼罩在一股隐忍的等待着胜者为王的意志中,使得诗人所有的呐喊都变成了空洞的声音。这首诗如果是指向民众,那么他就是指向奴隶。如果他指向所谓的民族,就为历史的定论由胜利者所书写的这一现象欢呼。从这种思想的失衡中不难看出,食指所谓的诗人关注历史,不过是反反复复地去做一个不健全的人。

这是文学对现实话语的夺权,尤其是在现实中失败了而又不甘愿去当炮灰的文人所钟爱的陷阱,因为无能改变困境,便将这股渴求注入文学,企图通过呼喊、诉苦来吸引更多“失败者”的感同身受,从而转移和回避了因面对现实困境时自身的无能而产生的痛苦。现实失败并不可耻,可耻的是摇身一变伪装成了文化的成功者。不提中国古代的这一堕落的文人传统,就在我们眼前就有一个活生生的例子,《十三邀》中的许知远,他总是强调自己是一个“不合时宜”的人,是的,具有思想的人难免总要感到不合时宜,然而将这一感受“文学化”之后,就变成了一种害怕思想阳痿而假装勃起并且稍微承认自己是不够硬但仍没放弃变硬的虽磕磕碰碰但永不放弃的“年轻人”因为被这个时代围困而忧伤起来的精神面貌,那么,许知远在等待的是什么?他既有资源,为何不去做些革命性的工作,既有思想,为何不去写作,反而在追加一个已经被认可但已过去的时代,并且发出呼唤,以转移自己的贫弱呢——真正不合时宜的人必将失语,而年轻力量的标识是狂飙突进而非装作忧伤。因此这一表达并不是“思想”,而是伪装成具有思想。阳痿者必须自我治疗,或者干脆坦然地面对自己阳痿的生命,这才是具有真可爱的人格。没有人应该嘲笑诗人的贫穷,但反过来,贫穷的诗人装成富商,总不会是令人舒服的。

回到食指身上,读到《相信未来》,无法不让人联想起普希金那首中小学生都知道的《假如生活欺骗了你》,在普希金这里,诗歌是清醒的,承受该承受的,强化该强化的,通过镇静地增强个人的能力,使得苦难的时刻在日后成为人值得自傲的参照。而诗歌在食指那里,是告诉人们苦难必将得到他人的“公正”对待。这种关注困难与命运的文学,在极其严肃的面孔下,大大地开了一个欺骗的玩笑,并且劝导人们将自我意识让位给他人(一个虚幻的外界)去进行“客观”评定,这一思想更恐怖的发展将会变成对“不公正”的接受、并且以同样“不公正”的手段对待他人,让他人也在所谓的苦难中等待下一个“公正”的平反。然而普希金不管他如何谈论政治、时事,一旦写作,立刻恢复一种面对具体现实的能力——这么说,普希金比起食指来,像是一个弱者咯?恰恰相反,他清醒地知道镇静和耐心的价值,假如生活欺骗了你,你也不要用尖利的呼喊去欺骗你自己。这就是他的诗具有导师般亲切的声调的原因。

因此,什么是历史?文学又对历史负责了什么?食指和阎连科的文学观意味着什么?在我看来,所谓的文学对历史负责是一种更加巨大的危险。村上春树、余秀华或许不值一提,无论如何,他们早已卷入了在与这个世界的共同和解中捕获“小确幸”与“小苦恼”的洪流中——认可那些可以认可的,否定那些可以否定的,也就是将安全和已知的认识用文艺的方式重说一遍变成文学——这就是这类文学常常躲躲闪闪、使用似是而非的语言的原因。强调文学与历史的关系,一方面容易鼓动出指鹿为马的文学,另一方面即是忽略了人类更大的历史,就是人类的“虚无史”,人类的艺术创作,无不是在抵抗虚无,在善恶真伪情感欲望中感知着秩序,文学书写“现实历史”,不过是为了满足这种迫切的抵抗需求,而便捷地抓起来的一大箩筐材料。

点击主菜单“目录”,可查阅黑蓝作者作品

加微信好友

▼

heilan8

▲

了解更多黑蓝动态

(想加入黑蓝生活群请跟heilan8打声招呼)

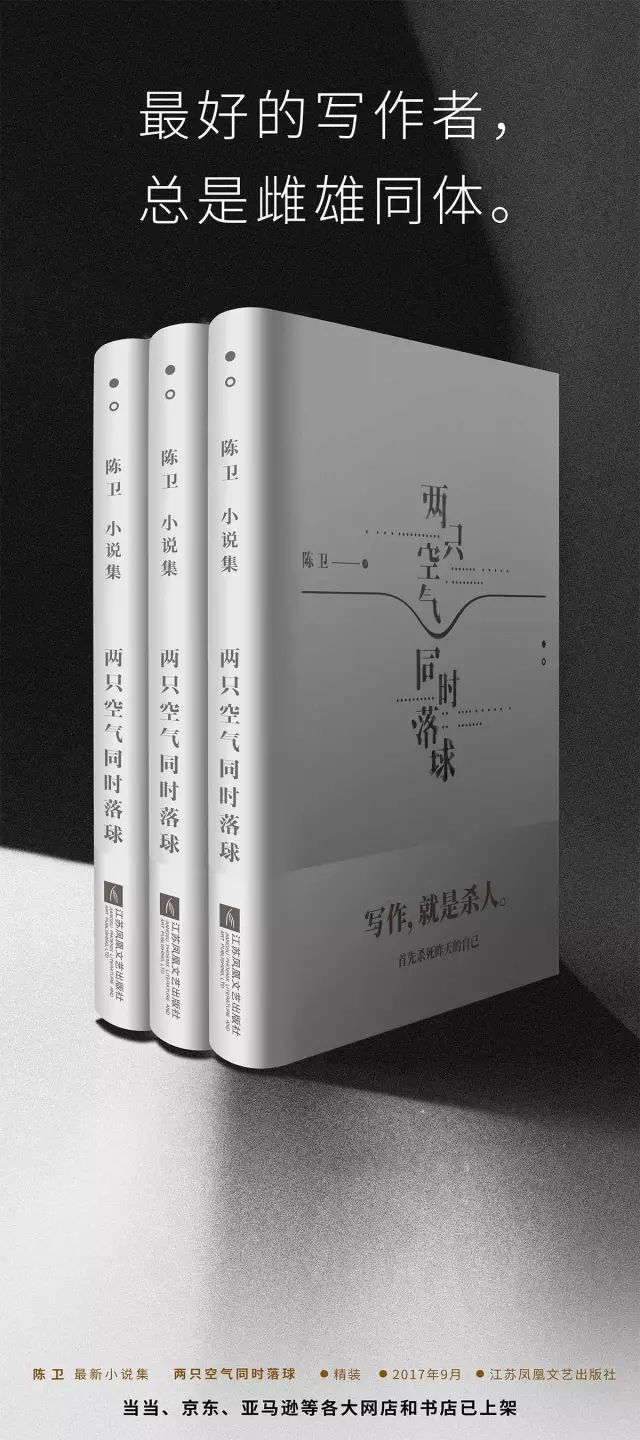

▼阅读原文购买,亚马逊今天最优惠