以推理小说进入经典文学殿堂的,可能仅此一人

雷蒙德·钱德勒一生也就写了 7 部长篇、21 部短篇和若干电影剧本,从来没想过这些作品在 10 年到 15 年以后还能讨读者喜欢。自 1955 年其作品被收入权威的《美国文库》后,以推理小说进入经典文学殿堂的,似乎只有他一个人,但他真心喜欢的,却是通俗小说的写作准则。

本文经授权转发自公众号:檢書,在此表示感谢。

以推理小说进入经典文学殿堂的,可能仅此一人

文|柏琳

原发于|檢書

- 声明:刊发已获授权,转载先请私信联系 -

私家侦探菲利普·马洛,或者他的若干个分身——落魄的撒马利亚人卡尔马迪先生、缉毒卧底安格利奇,还有一直走背运的警探德拉盖尔,他们是有辛辣气味的硬汉,辛辣里隐约透出醇香,就像波本威士忌。

马洛的创造者,美国“硬汉派”推理小说家雷蒙德·钱德勒,也是个辛辣气味的男人,狮子座,愤世嫉俗,是一道强光,随时会熄灭,熄灭后留下一大片阴影,他在属于暗夜的穷街陋巷里踽踽独行。

影视作品中的马洛侦探

雷蒙·钱德勒协会于 1992 年成立菲利普·马洛奖,主要颁给最佳国际犯罪推理小说。

马洛诞生之前的钱德勒创作

世界并不芳香,罪恶触手可及,政界、商界、警界和黑道沆瀣一气,单打独斗的私家侦探左奔右突,在真实的罪恶都会里,捍卫少得可怜的正义。

相比那些从警灯呼啸的警车里走下来的警察,私家侦探的行动只能在暗处,上不了明面,而塑造了文学史上诸如福尔摩斯、波洛和菲利普·马洛这些经典私家侦探形象的推理小说,似乎也一直入不了严肃文学殿堂。但是作家雷蒙德·钱德勒毫不在意,他觉得推理小说不是那种顾影自怜活在过去的作品。他并不长寿的一生,也就写了 7 部长篇、21 部短篇和若干电影剧本,从来没想过这些作品在 10 年到 15 年以后还能讨读者喜欢。他觉得没有这个必要。虽然,自 1955 年其作品被收入权威的《美国文库》后,以推理小说进入经典文学殿堂的,似乎只有他一个人。

想起雷蒙德·钱德勒,立刻会想到他塑造的平民英雄侦探菲利普·马洛,他在灯红酒绿的“罪恶之都”洛杉矶用“鸡蛋碰石头”的傻劲对抗暴力、腐败和堕落。这个在钱权美色面前怎么也变不了质的男人,从 1939 年钱德勒第一个长篇《长眠不醒》中出现起,始终是个骑士,“有着放荡不羁的外表,却有着金子般的心,单枪匹马和这个黑暗的世界斗争”,但他完全没有福尔摩斯式的英伦绅士风度,更欠缺才华和运气,他只是一个总被拖欠佣金和惨遭胖揍的倒霉蛋,曾在政府部门任职,因为性格执拗而被上级解职处分,为了混口饭吃而在洛杉矶当起了私人侦探。

私家侦探马洛,在钱德勒的若干小说里有若干别的名字,比如卡尔马迪或者德拉盖尔,但本质上都脱胎于同一种硬汉——看似玩世不恭实则诚实可靠,只接受分内委托金,对于脏钱分文不取,被美色诱惑也不为所动,虽然办案时是个从不妥协的硬汉,却经常因文明夹层中诸多见不得光的罪恶而对“最后的正义”力不从心。他是这样真实,完全不同于“黄金时代”古典推理小说中活跃在贵族俱乐部的绅士侦探或者蜷缩在安乐椅中以解密为乐趣的上流人士,钱德勒笔下的侦探面对的,是赤裸裸的黑暗现实。

因为对真实、现实和诚实的执拗追求,钱德勒强烈地反对把场景架空的古典推理小说写法。20 世纪 30 年代他开始写推理小说,彼时以英国推理小说女王阿加莎·克里斯蒂、多萝西·塞耶斯等人为代表的推理小说“黄金时代”方兴未艾,那种布满诡计和旨在挑战读者的解密至上的写法,钱德勒说它们“矫揉造作,对于真实的世界一无所知”。他言辞锋利,在其著名檄文《谋杀的简约之道》里,用精辟到甚至刻薄的文字控诉古典主义推理小说的失真。

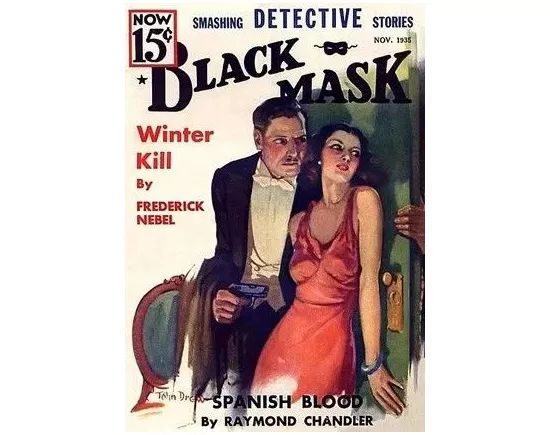

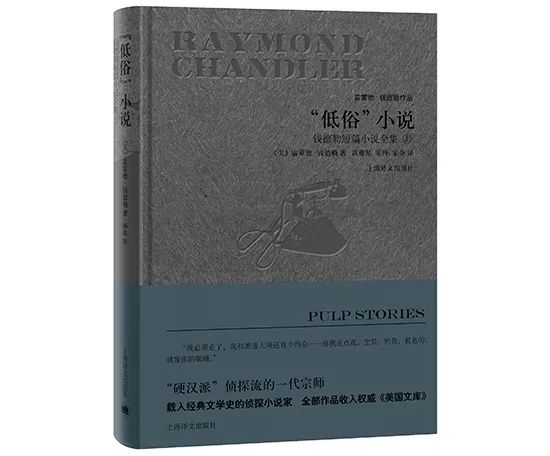

在钱德勒的创作人生中,他费尽心机想要诚实。在一个完整的硬汉侦探形象菲利普·马洛诞生之前,作家在 1933 年 - 1939 年集中创作了一批刊载于通俗刊物《黑色面具》上的短篇小说,这就是我们今天看见的名为《“低俗”小说》(上 / 下)的两本短篇小说合集。

《黑色面具》杂志封面

之所以选择《黑色面具》这样一个通俗流行刊物作为小说平台,除了因为这本杂志彼时风头正健,利于作品传播之外,更得益于钱德勒本人对文风真诚的渴念。当时美国正在经历“大萧条”,失业的钱德勒在太平洋海岸去来回晃荡,闲得无聊开始读通俗文学杂志,他十分厌恶那些肤浅精致的时尚写作,却发现《黑色面具》里的很多文章虽然未经雕琢,却“写得既有力度又有诚意”,“那个时期的通俗小说里面还是有非常坦诚直率的东西的”,于是他觉得给这家杂志投稿不失为既能学写小说又能赚些小钱的好方法。

钱德勒花了五个月时间,写出一篇 18000 字的处女作小说《勒索者不开枪》,从此踏上“不归路”。之后《西班牙血盟》、《惹人烦的珍珠》、《找麻烦是我的职业》等短篇小说陆续出现在这本杂志上。如今,中译本《“低俗”小说》里收录了全部 13 部短篇小说。这 13 个故事,完全可以当做读者了解硬汉侦探菲利普·马洛侦探生涯前世今生的敲门砖。

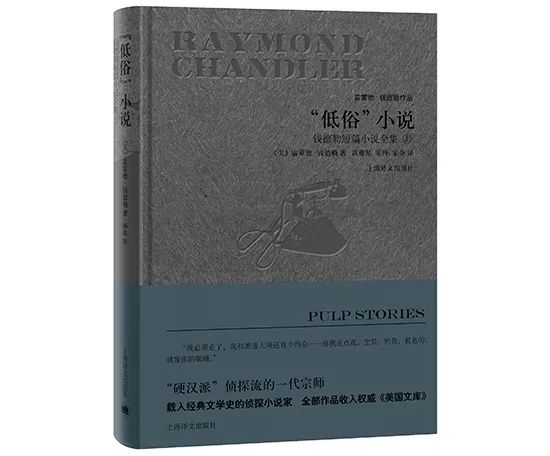

《“低俗”小说》

雷蒙德·钱德勒 著

上海译文出版社 2017 年版

彻底改变推理小说的写法

早年参战并从一战废墟中幸存的钱德勒,历经生命诸多孤独与苦难,“始终活在虚无的边缘”,他没有幻想,从提笔写小说的那一刻起,就直接描写现实见闻,对黑暗毫不留情地揭露。20 世纪 30 年代的西方世界,一战硝烟刚散,经济危机袭来,早已堕入消费主义狂欢的美国社会举步维艰。民众基本生活没有保障,犯罪事件层出不穷。黑道横行,法官受贿,司法体系瘫痪,警察毫无顾忌地滥用暴力,正义被堂而皇之地侮辱。人们受到贫穷和暴力的折磨,身心俱疲,他们冷漠地对待别人的生死。城市被罪恶笼罩,“比暗夜还要黑的东西弥散在街道上。”

从前推理小说的“黄金时代”,资本主义制度从确立走向繁荣,那个时代安定而富足,即使是谋杀也彬彬有礼,没有血腥和恐怖感。然而一战的废墟和随后的世界经济危机打碎了人们的美梦,经济危机窘迫还没摆脱,二战又接踵而至,读者再也不能坐在摇椅上享受通宵阅读一本推理小说的乐趣了,大危机和大战争带来的现实,使得古典主义推理小说的失真感变得十分荒唐。

福尔摩斯

当时,美国人戴利·金和达希尔·哈米特等一批作家竭力颠覆古典推理小说的形式,塑造一种旨在反映社会现状和人性的“硬汉派”推理小说,开启了推理小说的“美国革命”。解密和推理过程不再是核心要素,现实情境的恐怖气氛和人物在情境下的真实处境成为聚焦。“硬汉派”的形成,雷蒙德·钱德勒比他的美国推理先驱达希尔·哈米特更进一步,彻底改变了推理小说的类型本质,从此,“凶案终将败露,正义得到伸张”的推理小说情感基调被颠覆,主题和人物变得越来越冷酷和悲观,犯罪场景刻画往往大过故事情节。世界出了岔子,利润和权力操控着公理,钱德勒笔下的私家侦探虽然满嘴俏皮话,满脸玩世不恭,却独自被黑暗卷席,被它吞噬,在漩涡里顽固地用自己不灭的勇气和黑暗打仗。

于是我们在《“低俗”小说》的 13 个故事里看到,虚无主义者钱德勒笔下的私家侦探,面对的是这样一个现实世界:电影明星是黑帮的眼线,酒店大厅里面善的男人原来是非法乐透生意的老板,“口袋里只揣着一品脱小酒的家伙锒铛入狱,法官却有一地下室的走私酒水”,就算你光天化日之下目睹一起抢劫案,你也只能乖乖闭嘴,一方面抢劫犯朋友的长枪总不长眼睛,警察又不相信你的证词,辩方律师更是毫无节操。这个世界并没有鸟语花香,很多人死了,都因为无足轻重的小事,这就是我们生活的地方。

我们的硬汉侦探,菲利普·马洛的前身,酒瓶不离手,香烟不离口,时常卷入枪战,经常被人偷袭,醒来第一件事是找威士忌清醒一下。酒精对于他不是麻醉品,而是醒脑丸,因为现实罪恶的光怪陆离程度之大,似乎只有借助酒精才能消解。无论是《勒索者不开枪》还是《金鱼》又或者《内华达气体》,这位硬汉开头总是会接受一件看似普通的寻人案件,之后在调查过程中目睹一连串命案发生,最后这些案子都指向幕后一个有权有势的大人物,侦探的棘手任务就是扳倒他,伸张正义。每次都是鸡蛋碰石头的事情,我们的硬汉每次都做得毫不犹豫,结局虽然时常有惊无险,却也时常并没有结局。因为在钱德勒看来,“最理想的推理小说,就算没有结尾也叫人读得下去”。

竭尽所能想抓住一点真实

钱德勒的一生,感受到人生漫漫长夜的虚无,总是竭尽所能想抓住一点真实,这种真实感,甚至超过了他主张的推理小说必须“人物、布景和氛围真实可信,像是真实世界里的真人真事”的原则,而直指生活本身,现实生活真的也不是总有交代。

如果熟悉钱德勒七部长篇小说的读者,读作为这些长篇小说“前奏”的《“低俗”小说》,可能会觉得模式化严重,总是一样的夜路暗算,赌场眼线,酒吧盯梢,黑道枪战,警事暴力或者蛇蝎美人的套路,甚至是一些匪徒和大佬的人物设置,也是一个模子。钱德勒本人自嘲过这种俗套,在《“谋杀的简约之道”引言》一文中,他谈到写作卡壳时,就写“一个男人从门外进来,手里举着一把枪”,而且受到威胁的侦探一直死不了,也是个俗套。他虽然曾撰文揭露过古典主义推理小说的俗套,然而本人也创造了很多新的套路。

这些套路多是故事情节上的,钱德勒承认“不擅情节总是对我有所制约”,因为“从骨子里对情节设计提不起劲儿来”,在他看来,“写作中最经久不衰的是风格”,而钱德勒的风格,就在于让人身临其境的人物外貌和环境细节描写:他写私家侦探走在雨中,“蓝色山羊皮外套立起的衣领弄得耳朵痒痒的,软趴趴的香烟在嘴里砸吧作响。”(《奇拉诺夜总会的枪声》);他写酒吧,“舞池空荡荡的,洒下琥珀色的光斑,看上去比电影明星的浴池防滑垫大了一点点。”(《自作聪明的谋杀案》);他写风尘女孩,“一顶乏味的金色大礼帽放荡地别在一只耳朵后面时更漂亮”(《午夜取货》)……对于钱德勒来说,推理小说只是他素描世态人情的载体,写无尽的谋杀,为的是揭露被文明“锻造”后的都市堕落样态。形态是看似流行轻浮的类型小说,本质却是“对战后社会贪婪虚伪的共同价值的全面攻击。”(丹尼尔·霍夫曼《美国当代文学》)

不过呢,如果你认为,钱德勒希望借着推理小说有朝一日进入所谓严肃文学天地,恐怕你要被这位硬汉侦探背后的“硬汉”给刻薄地讽刺一番了。他遵守通俗小说的写作准则,是因为真心喜欢。他直言“通俗小说从不会奢望自己万古流芳”,尽管如此,他依然是死要面子暗自使劲的狮子座,所以他为了这些“低俗小说”耗费的心力超出你的想象,甚至结集出版后依然在不停地修改。他渴望自己的作品“写出来的东西既不会太高深,可又蕴含着真正的文学作品才有的那种力量”。

雷蒙德·钱德勒,这个硬汉至死也不承认自己为了写作,拼尽了多少力气。他看上去有多诚实,背后就有多挣扎。再想深一点,这种挣扎,是为了抵达作为一个作家的本质——在作品中真实。

(完)

文:柏琳

编辑:胡子华

原题《长夜虚空,他竭尽所能抓住一点真实》

图片来自网络

再次感谢公众号檢書 授权刊发

长按上图二维码可添加关注

相关好书推荐

《“低俗”小说:钱德勒短篇小说全集(上、下)》

[美] 雷蒙德·钱德勒|著

黄雅琴、宋玲、宋佥|译

钱德勒全部 13 部短篇小说结集。较之那些批量炮制、来钱容易的快手同行,这批创作于 1933 - 1939 年间、登载于通俗期刊的作品,钱德勒耗费其上的心血更多,耗时也更长。钱德勒以创作严肃文学的心态去对待这些“低俗、廉价”小说,甚至于在它们结集出版后仍修改不辍,旨在寻找“一种雅俗共赏的手法,既有一般人可以思考的程度,又能写出只有艺术小说才能产生的那种力量。

戳文末阅读原文就可至购买链接哦。

上海译文

文学|社科|学术

名家|名作|名译

长按识别二维码关注

或搜索ID“stphbooks”添加关注