在拍电影之前,伯格曼是一位戏剧导演(2)

伊丽莎白不再说话了,她在区分真实与虚构时遇到了致命的障碍。是舞台生涯将她从现实生活中区隔出来,并久而久之,让她丧失了把捉真实的能力。原先在舞台通过语言和表情扮演另一个角色、充分获得非现实体验的举动如今陷于沉寂。语言如同肃立起一道屏障,将她迷失于虚假中,再也无法触碰到真实。

是假的真实取代了真的真实,是模仿超越本真。因此,伊丽莎白寻求一种能让她从真假混乱的状态中主动逃脱的工具,她找到了语言。作为沟通的工具,语言建立了个体与世界的联系,同时也将其从真实的世界中区隔出来,因为语言无非是种隐喻。它从来没能真正地触碰及现实,它以建构的方式重新塑造结构中的真实。

主动放弃语言,便意味着放弃隐喻的强力。用观察取代虚假的语言,进行真正地直观。一种失语,是对真假困境的自然回应。同时伴随语言消失的,还有伊丽莎白面部的表情。在现实生活中,面部表情的变化往往与说话举动相伴而行,话语中所曾显明的隐涩含义虽然能借由语气加强,但也可以通过表情予以传递。沉默让脸凝结为一张肖像,肖像进而成为另一种脸潜居其上的面具,这就是伊丽莎白的根本策略。

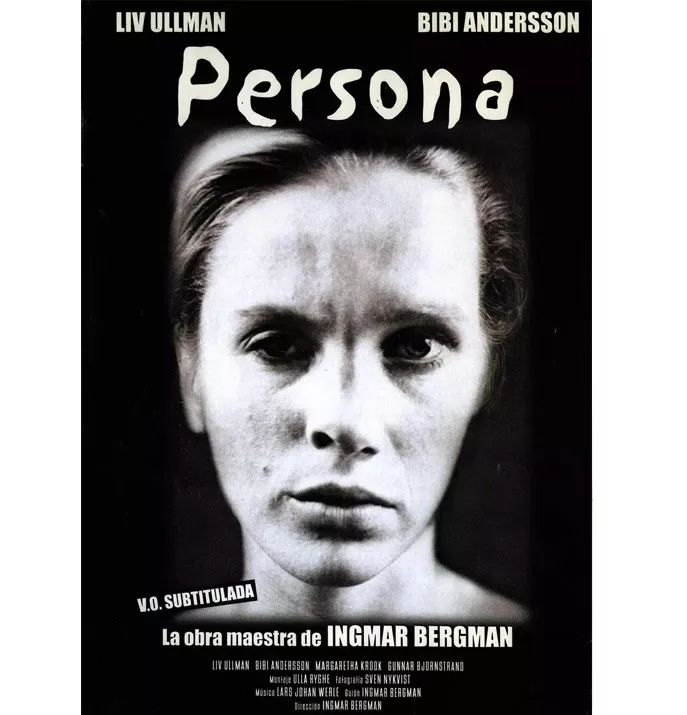

假面 Persona (1966)

导演: 英格玛·伯格曼

编剧: 英格玛·伯格曼

面具与肖像

表演即是在舞台上戴着面具假扮他人,或假装是另一个自己。面具遮盖了真实之脸,将自我隐藏于无形。语言的消失预示着表情的消失,脸于是凝固为一张面具。面具的独一表情(或说“无表情”),具有将任何表情凝聚在其上的能力。这是面具的黑洞作用,它形成为一副肖像。需要观看者给予自己的阐释才能透析出肖像中脸的表情,然后获得对其的认知。这是埃尔玛不得不进行的举动。

作为护士,当她不再能通过交流获取病人的病情,便只能通过观察对方的脸来作推测。如同对一幅肖像的观看,凝固于脸上的唯一表情成了解析一切的钥匙。埃尔玛所要做的就是从伊丽莎白单一的呆滞表情中读出对方所传递的信息。于是,在这种观望上,她进入了伊丽莎白的无表情之脸所创造的黑洞中。她不得不通过进行自我诊断,生成对方之脸,然后获取一份病例报告。

这导致了埃尔玛向伊丽莎白滔滔不绝地详述自己年轻时在海滩犯下的过错。只有通过不断地讲述自己内心最为隐晦、阴暗的往事,她才能击破伊丽莎白的无表情之脸(肖像)所投射出的阴影,这是埃尔玛不得不行使的策略:在脸的黑洞中进行的踱步与逡巡,无畏的反抗。最后,观众发现迈向死亡的脚步与走向自我的步伐原来以同一节奏进行:伊丽莎白的脸和埃尔玛的脸何为一体。

假面 Persona (1966)

导演: 英格玛·伯格曼

编剧: 英格玛·伯格曼

倒置的镜像