我还是去文了身(附讨论)

黑蓝怪谈实验小组

“一幕” 系列

附:创作讨论

黑更蓝:未来黑蓝内容底下会有与本作品相关的写作讨论,能让大家了解更多作者的思考。

/

文身师

生 铁

像北京这样密密麻麻的大城市,总有些意想不到的空白。东五环一个立交桥附近,有好大一片从街道上看不到的荒地。在那些盖着防尘网的荒地边有一条小路,它通向一排排平房。

我就站在这小路边等着老Y来接我。路边有一家看起来已经停业的小酒吧,边上是一个挂着XX racing招牌的不知道做什么用的铁门。

老Y就从这个铁门里走出来了,他穿着标志性的皮靴,裤子上挂着的黄铜裤链也还是两年前的那条。

进了铁门,才知道这里是一个哈雷摩托车改装铺子。里面两个看起来很普通的乡下师傅正在给一辆摩托车装后挡泥板。跟着老Y进到铺子最里面单独隔出来的一个大房间——原来这里是他的乐队的排练间。墙上四面挂着沉重的木雕装饰和印着乐队标志的大旗。音箱、麦克风架和吉他都散落各处。靠墙的一套架子鼓则被很细心地用布蒙着。屋子里也有两辆哈雷,其中有一辆是前叉超长的Chopper,想必它们是属于乐队成员的了。

虽然之前也微信给他发过我要文的图案,但我还是掏出U盘递给他。老Y的电脑还是以前的那台,USB接口有点毛病了,试了好几次U盘才插进去。

接着他打开Potoshpo开始帮我修图。我每次要文的图案看起来都粗糙简单,但却无一例外都是我认真挑选、个人意义重大的。只是我的电脑字体没有他的丰富,这次要文的图案里有Bless几个字母,他重新帮我选了一套我满意的哥特字体。

老Y比我大一岁,是国内一个老牌的金属乐队的主唱,同时也是文身圈内比较有名的师傅。我身上除了头两个文身,后来都是找他做的。但是据他讲,这两年他想更多投入在音乐创作和演出上,文身店就暂时关了,只是偶尔接一些人情活儿。那台文身椅也被摆在这排练间的一个角落里。从他的朋友圈里我也确实看到他和他的乐队各处参加音乐节演出和上电视节目的动态。

我信任老Y是因为他美术科班出身的气质,每一次文身他都会提醒我随着身体姿势的变化文身图案可能产生的变形。例如我要在上臂内侧文一个几何图案,他会告诫我,当我举高手臂时,这个图案会扭曲。

往我身上贴图或者消毒皮肤时,他都会让我放松,他微微皱着的眉头和手指温暖的触感都让我联想到医生。

修好了图,他会花一些时间在文身转印纸上把这些图案描下来。他拿着笔、尺,伏在案台前做这件事的时候背影看起来像个写作业的学生。我等他的时候就坐在屋子中央的沙发上看电视。电视里正在播放张学友参演的一部电影。这个电影里张学友扮演的是一个没什么生活能力的中年宅男。“张学友现在只能接这种角色了吗?”我随口说。

他并没有抬头看电视,“是个老片子了吧,应该起码有7、8年了。”

这次文的图案位置在后背脊椎的位置,我得把上衣脱掉。在爬上文身椅后,他看到我的裤子褪下去的位置不够低,“把屁股沟露出来。”他很直白地说。脊柱周围血运丰富,文身很疼。和过去一样,每次心心念念的文身,当终于走到了这一步,老Y照例说:“开始了啊”的时候,总觉得突然意义全无,一片虚空。尤其是疼痛感已经导致胃部感到恶心的时候,真想就此停下。

文了身难道这个世界就会改变了吗?其实我也不知道。

文身结束的时候,天色已经彻底黑了。张学友的电影不知道什么时候已经演完了。时间不过是傍晚6点多,但这个只有两个人的大房间却使人感到落寞。他慢慢地把两个小时前拿出来的那些东西——色料、文身机、酒精瓶、纸巾、刺针等等又一样样地收回柜子里去。我穿好衣服,给他转钱。他递给我两小包防感染油,“洗完澡后涂,薄薄涂一层就行。”我点点头。

“你文这个,有什么含义吗?”文身师总免不了问一句这个,哪怕是漫不经心的。

“为了我家人吧,”我不善言辞,并且露出了令我自己厌恶的笑容,但我还是把话说完了,“是我妻子,我希望她身体健康。”老Y没再说什么。

外面很冷,我快步穿过立交桥巨大的桥洞,我的车停在立交桥另一边了。

/

讨 论

/

张虔:结尾那里干嘛厌恶自己笑那一下?

生铁:原来写的是“露出尴尬的笑容”。但我觉得前面基本没有形容词,这里突然出现感受就很奇怪,就改成这样。一种不由自主的笑,它体现着懦弱、唯诺、不坚定、害羞等这些我不喜欢的品质。我厌恶是因为那一瞬间我既讨厌别人问我这个问题,又讨厌自己不能大方地把原因说出来。

张虔:嗯。

生铁:几乎在我脸部肌肉动起来的那一瞬间,我就有一种厌恶感了。往深了想,我甚至觉得我想装扮成的那个人,就是为了克服这种微笑背后的人格。

张虔:这篇我除了觉得写得好以外好像没什么要说的,觉得从它第一句就已经是结尾处六点多的感觉,这个语调从头至尾,里面又处理了很多细节,有点像快晚上的时候看一个厚的窗帘偶尔摆动时呈现出来的细节。

陈卫:问一个很私人的问题,写这种(可能是指自己个人比较独特的爱好或特长)题材的时候,你会不会有一种“显摆”“暴露优越感”的担心?

生铁:之前没想过这个问题。但现在想想,写这一篇的时候确实意识到了这种“显摆”,就像女孩从10岁左右开始会渐渐意识到自己是否被人爱慕。但想到我会写一批,也就把它放下了。

生铁:甚至不是担忧,而是“终于独特一把”。

陈树泳:但这篇好像也没有流露出“显摆”。

生铁:没流露,因为毕竟是老手了,技术上可以掩盖。而且不管写多少,一进入“写”的状态,就有那种真诚感上来,足以掩饰一切“显摆”了。

陈卫:嗯,其实这里面也有一个如果有那么一点意识到这个问题之后,如何克服、解决它。

生铁:我让自己解决这个问题的方式是通过“下一篇”。事实上在今天准备聊这篇“一幕”的随笔时,我又写完了下一篇。确实是对这些问题有备而来的。

陈树泳:说到“真诚感”,我有种感觉是“真诚感”有时会不会是个“幻觉”,是不是会有这样的危险性?

生铁:我所谓的这个“真诚感”只是类似演员上台后那一小段时间的专业状态——精神充沛并且似乎是每个观众的朋友。类似动笔时的自我催眠。

陈树泳:我觉得在创作心态上,是不那么“在乎”的创作,但反而会觉得更好、有魅力。就是你越不想要,反而越有魅力。在读你的“放松之作”的时候,我特别能感到你写作过程中无意中(也可能是高明地掩盖了痕迹)流露出来的某种“落寞和温情”,和一种愣头愣脑的可爱。(愣不是贬义,是褒义的那种愣。。就是不装,不圆滑不油滑)

陈卫:这次《湖北闰土》和《文身师》是“一幕”勾起的题材,看得出来它们毫无疑问是真事,但我有个感觉,你自己前两天也说过,可能你写它们只有写到“有小说感、有小说的笔法”的时候,才开始越来越感到带劲。

生铁:先回答陈卫的问题,“一幕”完全真人真事,这是我在决定写“一幕”之前确立的道德底线。而这个所谓“道德”恰恰不是针对“一幕”这种随笔的,而是针对小说的。首先必须保证“一幕”的题材是肯定不会写进小说的边角料,其次正是因为对小说我必须虚构、必须符合小说所有的需求包括说假话,所以反而对“一幕”要写真人真事。

生铁:而“小说感”和“小说笔法”是指在描写和回述这些真实事件时,我发现能用到写小说时的经验,比如什么时候交代时间,在什么地方适合交代人物特点,在繁杂的感受中保留哪些舍弃哪些。

生铁:然后回答树泳刚问到的问题。我“在乎”的创作,反而没有我觉得是顺手写就的作品更自然、更有魅力,这不是第一次收到这样的反馈。我当然非常非常重视这个发现,因为写作几乎是我全部存在感的来源。不止一次的反馈,也就意味着不同的读者都感受到了这个问题;而这可能关乎到个人能力或者自己对“什么是好小说”的判断力。但是要我选择的话,我还是希望去写“在乎”的、修改更多的、更笨拙的作品,也许终于有一天这种我在乎的作品会比放松的作品写得更好,但无论怎样,这个选择是义无反顾的。好像写作的动力的源泉就在这里面。

陈树泳:我不太能理解小说“说假话”这个意思……我觉得小说没什么假话,或者写作没什么假话,有假话那肯定失败,虚构不等于假,但我现在也非常不喜欢“虚构”这个词,当然更不喜欢“非虚构”这个概念。

生铁:我想问一下,你对小说里的“假话”是怎么定义?“虚构”是怎么定义?因为必须在同一个定义的基础上才能做出进一步讨论。

陈树泳:我没考虑过“假话”这个问题,所以想问“说假话”是指什么?

陈树泳:我不喜欢“虚构”这个概念,是因为它到了现在,已经沾染上太多的“创意写作”的色彩了,很“设计”和“编织”。

生铁:我想想,比如这篇“一幕”如果是小说的话,假如我感到小说需要这个文身师是女性,我就会把他改写成女的。这是我指的假话,虚构。

陈树泳:好吧。

陈树泳:我觉得这里需要说一嘴,万一有误解,因为“假话”很容易被误解成其他意思。

生铁:如果为了人物或者情节的需要,你要改变一些之前的设想,你会用什么词汇来形容这种改变吗?

陈树泳:这种情况我觉得很正常,因为创作的时候跟构思不可能是一致的,否则就没有语言的节奏带出来的新东西新想法,即使是一直在想、在构思,跟在写在动手做的时候,思维也不一样,特别是写长的东西,更容易孕育出新的情况和走势。

生铁:好。“孕育”。

陈树泳:大概是这个意思,但“孕育”也很硬很土。

生铁:因为“假话”很容易被误解成其他意思——比如误解成?

陈树泳:比如误解成一种“虚假的话”。

点击主菜单“目录”,可查阅黑蓝作者作品

加微信好友

▼

heilan8

▲

了解更多黑蓝动态

(想加入黑蓝生活群请跟heilan8打声招呼)

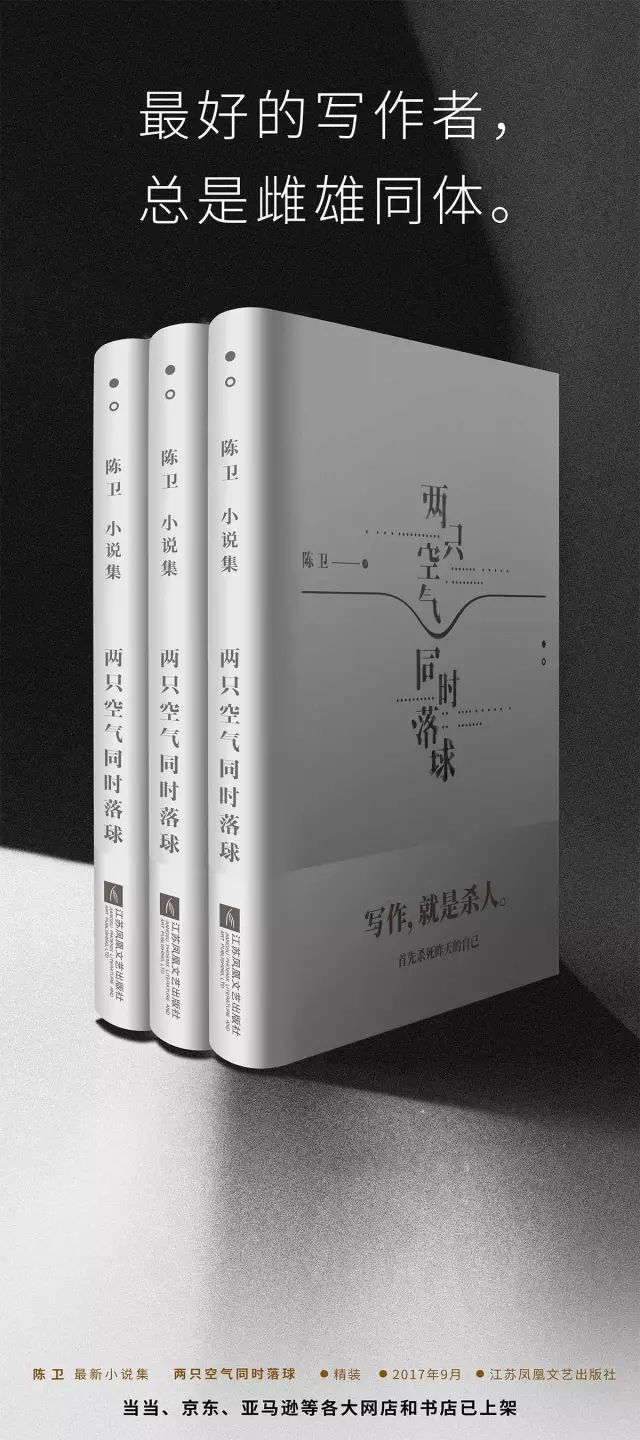

▼阅读原文购买,京东今天5折