要想最有效描摹出人类行为的丑陋和愚蠢,就得使用水晶般坚硬纯洁的文风(2)

图为他在著名stand-up comedian主创人Stewart Lee 的节目上

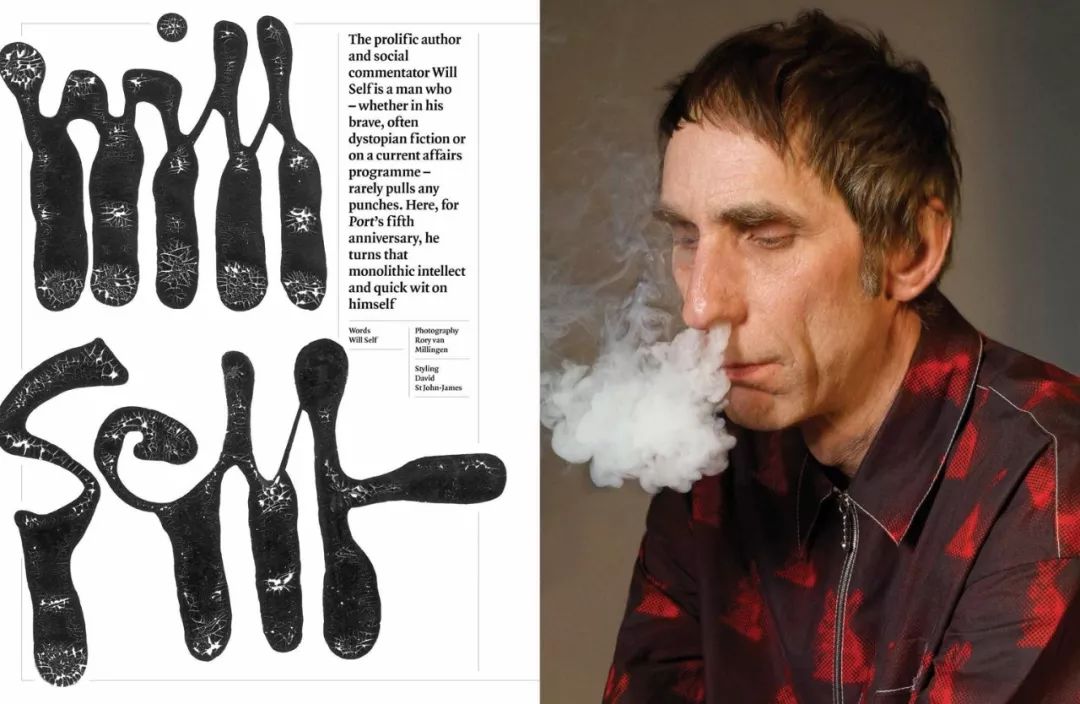

威尔塞尔夫既是作家,同时又是大学里的文学教授和BBC等知名媒体的兼职评论员。后两个身份令他对文学传统和文学前辈的作品具有敏锐的敏感度和深刻的理解。塞尔夫曾表示,在文学创作时,心里十分清楚自己的作品会在评论界和读者心中激起何种反应。

在文坛,关于塞尔夫用词诡异奇幻流传着许多笑话。有人说,塞尔夫有个“词汇调色板”。也有人戏谑道,塞尔夫的书桌上放着一个盛满了巴洛克风格的词汇墨水瓶,写着写着就用笔尖蘸点里面的墨水,点染润饰一番笔端的文字。塞尔夫对自己在作品中这种苦吟式的寻章摘句倒也并不讳言。他承认写作时经常翻看同义词词典,以搜刮那些罕见冷僻的词汇。在当代英国文坛,他被视为自安东尼伯吉斯以来最钟爱使用怪词的作家。

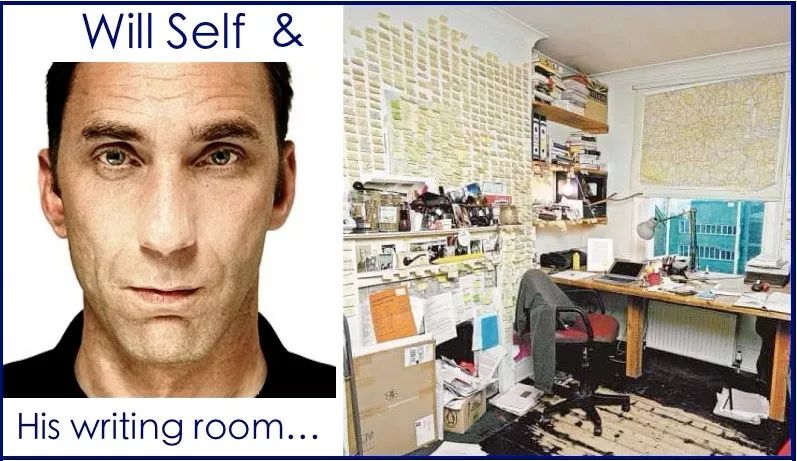

△ 威尔·塞尔夫的写作房间,墙上密密麻麻的纸片大概就是他的 “词汇调色板”

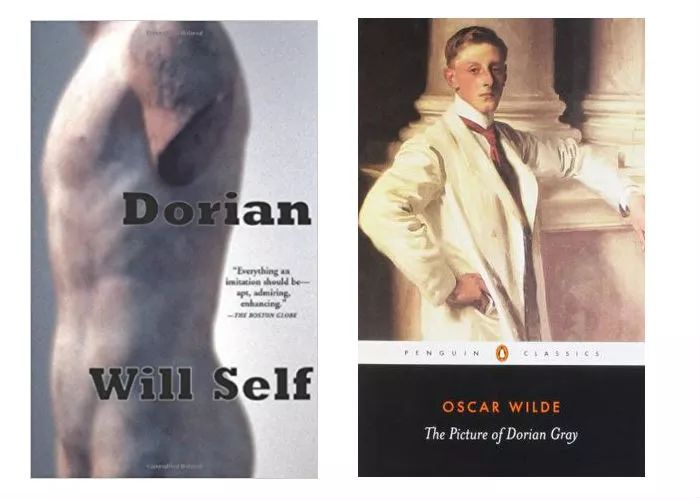

在塞尔夫的所有作品中,按照时间顺序,《道连:一场模仿》是其第四部长篇小说,也是对王尔德名著《道连格雷的画像》的致敬之作。他的第一部长篇小说《我的寻欢作乐》在内容和形式上沿用了19世纪小说家詹姆斯豪格的《罪人忏悔录》。他还受契科夫《第六病室》启发,写了一篇名为《第九病室》的中篇小说。

《道连﹕一场模仿》最初并非一部小说,而是塞尔夫受电影片商邀请,创作的一个剧本。制片方本来打算将王尔德《道连格雷的画像》搬上银幕,后来由于种种原因,电影流拍。塞尔夫遂将这部面临烂尾的剧本重新加工成一部长篇小说。

△ 对比效仿之作《道连·格雷的画像》原版封面,威尔·塞尔夫的《道连·一场模仿》从封面开始,就流露出他那所谓坚硬又纯洁的肮脏风格。(一幅男性断臂维纳斯肖像)

小说在整体结构上紧扣奥斯卡王尔德《道连格雷的画像》这部原作,三个主要人物沃顿、道连和巴锡尔都沿袭了《道连格雷的画像》里的原名。对于小说的整体框架和主题,塞尔夫也予以保留,并用一百年后当代社会里的相应元素进行替换。

例如对于原作中道连想用画像变老变丑作为自己永葆青春的代价这一关键主题,塞尔夫将画像换成了新型装置艺术中的录像作品。

三个主要人物,沃顿还是那位妙语连珠、放荡不羁的贵胄后裔,道连也还是相貌阴柔、出身优裕的牛津毕业生,巴锡尔依然被刻画为落魄潦倒的艺术家。

王尔德的《道连格雷的画像》写于十九世纪末,欧洲处于社会大变动的前夜,人心浮动,知识界分化趋势日益明显。而塞尔夫也敏锐地捕捉到当今时代和百年前王尔德所处时代具有的这些相似性特征,将这种“世纪末”情结和身处其间人物所经历的深刻的思想危机照搬到《道连﹕一场模仿》里。

△ 奥斯卡·王尔德

奥斯卡王尔德《道连格雷的画像》和威尔塞尔夫的《道连﹕一场模仿》中间隔着整整一个二十世纪,但这两位作家之间,却存在着某种奇异的契合。

奥斯卡王尔德是个同性恋者,为此他毕生饱受来自主流社会的道德控诉,并最终抑郁早亡。而晚生了一百年的威尔塞尔夫也因为吸毒而声名狼藉。

上世纪九十年代英国大选期间,威尔塞尔夫曾作为随行新闻记者,被发现在英国首相约翰梅杰专机的卫生间里偷偷吸食海洛因,令舆论为之哗然。虽然塞尔夫后来成功戒毒,但过去的这段不光彩经历至今依旧经常为人所诟病。他自己也语带讽刺地暗示,“为了重温过去生活的片段,(自己)偶尔也重拾旧习。”王尔德富于捷才,善写警句,语不惊人死不休,号称“世上唯一比被人议论更糟糕的,就是无人议论。” 而塞尔夫同样善于用文笔博得读者和评论家眼球。在《道连﹕一场模仿》里,塞尔夫使出浑身解数,在语言的机敏上试图和王尔德一试高低,也的确写出了许多精彩纷呈、可被引语宝典收录的经典语句。现撷取数例如下。

▽

变色龙性格对现代人至关重要。

---沃顿经常挂在嘴边的话

他整个人就像赌桌上被挖空心思的老千打出的一张假牌。

---描写巴锡尔

房间的烟灰缸大得出奇,堪比自然界地貌,而香烟和雪茄的烟蒂埋在锥形烟灰里就好像被火山喷发掩埋的遇难者。空酒瓶多得不计其数,那阵势像个另类吧台,只不过这个吧台能卖的只剩酒渣和酒气。

---描写沃顿杂乱无章的房间

你(道连)就像游走在这座城市动脉里的一个细胞,而我(沃顿)却拥有一个外科大夫的视角。

---沃顿在道连面前炫耀自己眼光独到

我漂浮在城市之上,视海德公园也不过是伦敦这座灰色尸体上生绿色坏疽的瘘管!;整座城市也像个行将就木的人,自甘堕落,拿自己最实在、最能保值的财富去换取那些廉价的饰品和塑料玩意。

---描写伦敦发展过程中的堕落和媚俗

而美国国内那些肆无忌惮的同性恋者,骄横自大的黑人,狂妄不羁的瘾君子,就这样被消费、包装、零售,和其他一切人或物品一样,成为商品。80年代的美国,反正统文化令人作呕地沦落为彻头彻尾的交易文化,而安迪沃霍尔就是这股风潮的集大成者。而当美国市场被这些品牌充斥饱和,他们又一股脑儿将这些回吐到欧洲,反正那儿的消费者钱包不具备抵抗力。

---讽刺安迪沃霍尔为代表的波普艺术和消费文化

▽

最后谈谈本书的翻译。在互联网时代,对于译者来说,翻译在世作家的作品,一大可能的优势就是和作家本人直接建立联系,讨论翻译中的难点。笔者在签订翻译合同伊始,就和塞尔夫取得联系。在翻译过程中,每翻译完一章,就把文本中的疑难点记录下来并汇总,通过电子邮件向作家本人求证请教。塞尔夫在回答这些翻译中出现的问题,表现出罕见的耐心和认真。虽然是用电子邮件形式一问一答,但塞尔夫在邮件中从不使用口语化的表达,而是和文学创作一样,蘸着他那标志性的“巴洛克风格”墨水瓶,回答笔者的问题。读他的邮件,再和小说原文互相参照,每每令人茅塞顿开,不知不觉地神游于塞尔夫营造的光怪陆离的文学世界里。

关于译者赵挺老师和这位英国坏小孩作家

邮件聊了些什么呢?

请关注近期的推送