郏宗培:一生只为“编辑”二字|逝者

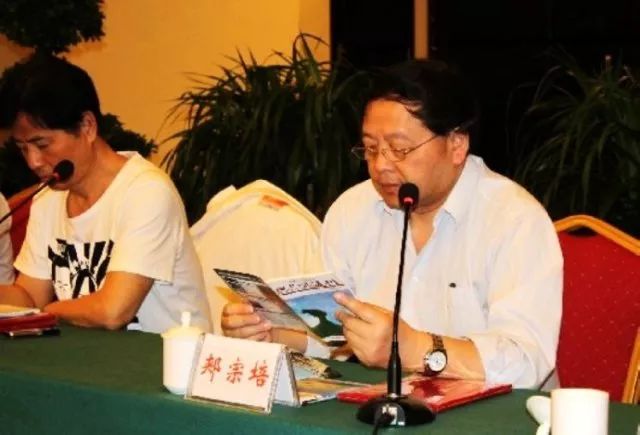

资深出版人、前上海文艺出版社总编辑郏宗培今日清晨因病在沪去世,享年68岁。

“悼念郏宗培先生。”今天上午,作家陈村在微博发出了这条令人悲伤的消息。在获悉后,作家迟子建发微博悼念:“天空晴朗,噩耗频传!2015年在香港书展上还见到郏宗培先生,一个优秀的编辑家和出版人,曾将《越过云层的晴朗》交与他出版。痛惜,悼念!”

郏宗培是资深出版人、编审,曾任中国编辑学会文艺专业委员会副主任、上海市作家协会理事、中国微型小说学会会长、世界华文微型小说研究会会长(新加坡注册)。从事编辑出版近40年来,曾先后任职文艺出版社文学编辑,《小说界》副主编、主编,文学编辑室主任、总编助理、副总编、副社长等,《小说界》杂志社社长,《艺术世界》《东方剑》出品人。

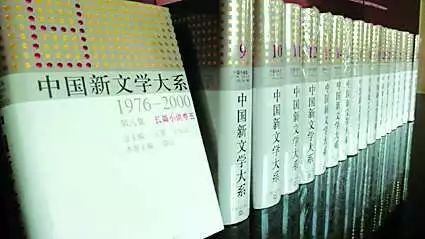

他先后组织责编了原创长篇小说《务虚笔记》(史铁生著)、《苍天在上》(陆天明著)、《陪读夫人》(王周生著)、《兄弟》(余华著)、《省委书记》《高纬度战栗》(陆天明著)、《长街行》(王小鹰著)、《一亿六》(张贤亮著)等作品。此外,郏宗培组织、统筹、主编了“小说界文库”“中国新文学大系”“中国留学生文学大系”“海上文学百家文库”等大型丛书、期刊。

郏宗培1985年毕业于华东师范大学中文系,1968年起历任崇明东风农场三连工作人员。他曾获全国报告文学编辑奖、上海中长篇小说优秀作品奖编辑奖、“上海出版人奖”、第11届韬奋出版奖等荣誉。

言语

文化市场被不懂文学、唯利是图的书商出版商劫持,是一种不正常现象。‘轻’而‘薄’的长篇文学作品被轻易地制造出来,而后用一大堆真假莫辨的评语包装得厚重又豪华,虽然在短期内赚了点钱,长远看却伤害了文学的根基。

从出版业如今面临的形势来看,一直说‘迎来重要的发展时期’,实际上,困难依旧很多。这几年,传统出版行业一直在“爬坡”的状态,我们并非在一个平坦的大路上走,不爬,就容易下滑。但是,机会始终存在。

以前是把文学作品改编成影视剧,现在有点关系倒置了,把好的影视作品再创作为文学读物。现在读文学成为看文学,把要思索的东西转变成可视的东西,把灵魂锻造的东西转变成触摸性的快感体验。当下可以把视角对准小人物、新上海人,展现他们的生活。

也许在互联网时代,在网络文学传播无门槛的今天,我们是否需要强调一下微型小说的现实主义创作,强调一下微型小说与故事、散文、小品等其他文学样式的本质区别,期望微型小说这个应运而生、顺势而为的文学样式得以健康发展。

对于这样一位仍存活于人们心中的作家兄弟(指作家赵长天),如何表达自己的哀伤和追念,确属不易。我心中一直有个挥之不去的疑问,长天这样聪明的人,在已知自己一天比一天衰弱,已知时日不多的时候,在想什么,在念叨着什么,莫非他有佛陀一样的心怀,不然的话,在他无数的人生历练中,在突然遭遇的命运考验中,如何还体现了极度的善良、谦让、真诚和脚踏实地。

死是生的一部分,生命包含了死亡。

与许多习惯于“为人做嫁衣”的编辑一样,郏宗培很少谈自己,曾经在报纸上开设的专栏中,谈及最多的也是对于编辑事业和出版行业的思考。郏宗培曾向友人感慨,自己请教过叶圣陶先生,问他一生丰富的经历中,最值得回忆的工作是什么,叶圣陶答:编辑。

这,恰恰也是伴随了郏宗培一生、铭刻在他职业生命里最重要的两个字。

百卷沧桑,百卷风流

——写在《中国新文学大系1976——2000》第五辑30卷出版之际

郏宗培

现在,当《中国新文学大系》第五辑30卷油墨飘香地新鲜出版,当《中国新文学大系》第一辑至第五辑经过影印补缺,统一封面、统一标注卷号的100卷齐齐整整地呈现在读者面前时,我们终于可以说:这卷轶浩繁,工程巨大,编辑历时久长的《中国新文学大系》确实是与上海文艺出版社有着无可分割的不解之缘,是我们几代出版人经过不懈的辛勤劳作而堂堂正正铸就的镇社之宝!

《中国新文学大系》的第一辑(1917-1927)是在1934年春夏之季由时任良友图书公司编辑、解放后曾任上海文艺出版社副总编辑的赵家璧先生首先酝酿、倡议的。当时,他的这个精选“五四”以来文学创作丛书的编辑构想一经提出,即得到了前辈作家的一致认可。如创造社老将郑伯奇担当“参谋”,为他出谋划策;阿英慷慨提供大量原版藏书;经常跑“内山”等日本书店的施蛰存将自己熟悉日本以“大系”为名的编选方法告诉了他,并商定了“中国新文学大系”这个叫得响、传得开、留得下的丛书名;茅盾更是倾心投入,确定十年为断代的分期法;郑振铎提出可让“五四”文学代表人物胡适及周作人这样的名人担当分集编选的策略,郁达夫、郭沫若、朱自清、洪深也热心襄助;更重要的是,赵家璧获得了鲁迅先生的鼎力支持,同意亲自出任《中国新文学大系》小说二集的编选。蔡元培先生撰写的总序中,称赞赵家璧以“大系”形式对“五四”以来第一个十年先作一个总检查的编选方法,称之为“使吾人有以鉴既往而策将来,决不是无聊的消遣!”后因时局动荡,战火频仍,乃至上世纪五六十年代的左倾盛行,赵家璧对《中国新文学大系》续编虽有编选三辑的计划,却始终实现不了。

到了1980年代初,上海文艺出版社在编选出版了被誉为在文坛率先拨乱反正的小说散文集《重放的鲜花》,广受好评激赏的鼓舞下,由时任社长丁景唐先生提议影印《中国新文学大系》第一辑10卷,与此同时,开始着手编选、出版了第二辑(1927-1937)的20卷;随后,在历任社长孙颙、江曾培的先后主持下,于九十年代连续编选、出版了第三辑(1937-1949)和第四辑(1949-1976)各20卷。上述的出版社领导还分别撰文作序,为《中国新文学大系》鸣锣开道。现在的文坛书界,一说到这套持续不断编选的《中国新文学大系》,肯定会想到这是上海文艺出版社为中国新文学的健康发展推波助澜所做的无量功德。

现在到了《中国新文学大系》的第五辑(1976-2000)的30卷,经过五年多的筹划、编选,终于可以集结付梓之时,工作团队的同事们提议,让我这个忝任上海文艺出版社的当家人也应在收官之卷——第100卷写点文字。我虽自感笔拙,这些年来又全力投入出版社的经营管理,要从编纂的视角,系统地回顾《中国新文学大系》近八十年的一路走来,确有力不逮心之感。但是,我认为,如果好好对待这煌煌百卷巨册的编选史料,是可以整理出一份生动的现当代文学编辑的出版经验档案留于后人,不失为一件值得去做的好事,那我就算开个头吧。回顾赵家璧先生当年组织编选《中国新文学大系》的一个高明之处,是这样一位刚跨出大学校门不久,出版实践还不大精深的编辑,面对上世纪三十年代的政局文坛:各路纷争激烈,各派繁复杂呈,凭着他的睿智与灵敏,他的交际与虚心,竟然调动了诸多大家名流,在环境恶劣、通讯不便甚或白色恐怖之中,硬是编选出版了《中国新文学大系》第一辑10卷,实属不易。设想当时历史的反复、无序状态,当时的不期然而然的种种不利,一个年仅25岁的小编辑,如果没有胸怀远大、目标纯正、信念笃定、意志坚强的话,要挑起这副重担,简直不敢奢想。

伟大的时代是具有历史感的,新文化运动可以说是我国知识分子的创世纪,是一次伟大的启蒙运动,是新思维、新观念反对专制主义和蒙昧主义的勇敢的叛逆行动。《中国新文学大系》第一辑的编选留存,显然是出版前辈赵家璧们为读者和研究者解读这一中华民族集体记忆,提供了一份不可多得的文学的路径和历史坐标,确实功德无量。

依据《中国新文学大系》的编纂体例,本卷选入的史料资料显然不仅仅囿于第五辑的时限,而是整个《中国新文学大系》的时间跨度,即从“五四”至上世纪末的八十多年的中国现当代文学。我们采纳了众多的,甚至是几代专家、读者的建议,将散刊于百卷的序跋前言后记集于一卷,以便于阅读和研究,用柯灵老的话来说,是“温故而知新,可以为师矣”。

如果说,对一个国家一个民族的几乎一个世纪的文学发展作一梳理的话,那么,纵阅这个五辑百卷的近七十位领衔掌门人的或短或长、或学究或潇洒的序与跋,也许能看出一个大致的、变动的、或高昂或压抑,或呼啸前行或低回缓慢的我国上个世纪文学发展的节奏与轮廓。

不知是历史偶然的巧合,还是有意的考验,前四辑所编选的半个多世纪的文学,竟和战争、和多灾多难结缘,第五辑的时代背景则进入了一个相对自由的氛围,这一时期的文学参与者最多,创作的数量与题材涉及的方方面面最丰富,社会影响也最大,可以说是批判的,创造的,借鉴的,多元的,热闹的,盲从的,迷惘的,思路易换的,过渡的,繁富复杂的,因而也是顽强的具有相当生命力的,一如过江的蛟龙,勇猛、急速前行……

文学与社会生活同步前行,从外部走向自我,从庙堂走向民间,从遵命走向自主,从我们走向我;文学开始觉醒,开始脱神还俗,回归或迹近真正意义上的文学、人学,个性化、性格化的文学。简言之,中国的当代文学逐步自觉、不自觉地接受了社会现实的、市场经济的严酷检验。

同样,第五辑的编选工作就是在这样市场经济化变革进程中展开的。我们很有幸地聘请了王蒙、王元化两位大家担当总主编,组成了以京沪两地专家、学者为主的分卷主编班子,上海文艺出版社更是倾老中青编辑、出版之力进行了为期五年多的会战,无论是西子湖畔的杨公堤金溪山庄,还是上海九号地铁工地旁的肇嘉浜路中科院上海学术活动中心,都曾留下了总主编、分卷主编的身影与工作会议上的坦诚交流。去年不幸因病去世的王元化先生在他生命的最后时日,还惦念着“这意义相当深远”的第五辑的编选工作。

据执教香港岭南大学的许子东教授统计,截止到2008年10月,我国大陆已出版的中国当代文学史著作多达72种。也许现代人对“史”书的解读已不那么神圣敬畏而可轻易涉足了,也许出版的门槛已可自由跨入退出了,如果这样估量的话,那么文学史书的品种绝对不止72种。好在有一万个读者读过哈姆雷特、红楼梦,就会有一万个读者心目中的哈姆雷特、红楼梦。那么,请允许我说,这百卷《中国新文学大系》,尤其是新近出版的第五辑,应该是可以作为史稿,为读者提供了一份可资阅读、研究、评判甚或增删的平台。中国文学的未来还很远大,很广阔,其愿景无限。

(节选自本报2009年7月16日所刊发文章《百卷沧桑,百卷风流》)

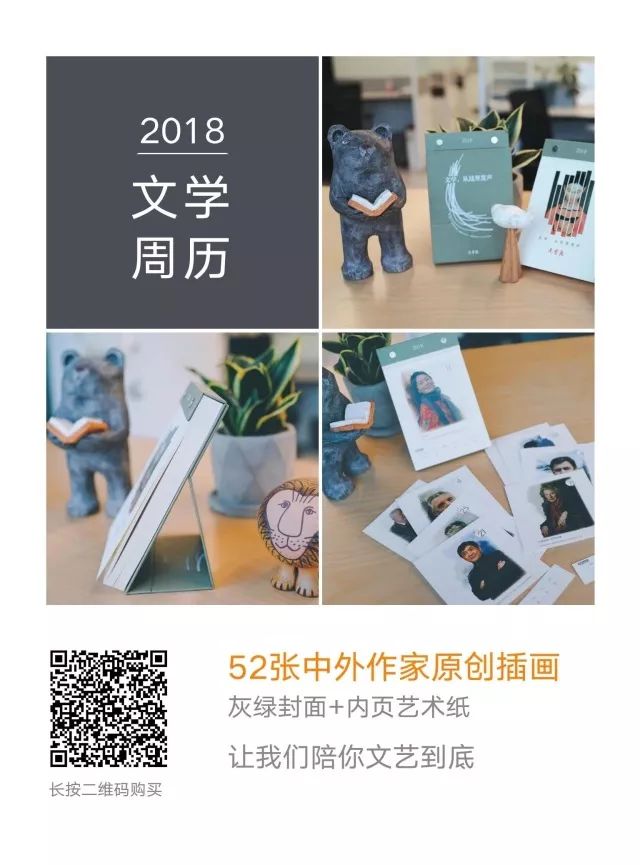

2018文学周历已在我们微店中上架,

订阅2018《文学报》还有周边赠送福利。