小镇青年,为何能左右国产电影票房与审美?| 文化观察

小镇青年:国产电影的动力还是阻力?

或许谁也没有想到,2018年中国电影市场的第一部“现象级”会是《前任3》,该片的票房很可能会突破20亿元。《前任3》艺术性并不高,却取得如此票房佳绩,评论界不约而同归因于小镇青年的崛起。

随着小镇青年的崛起,小镇青年代表的不仅仅是一种重要的文化消费现象,甚至成为理解这个时代的一个重要关键词。这提醒我们对小镇青年进行关注和思考,谁是小镇青年?小镇青年对于国产电影意味着什么?

Q1

票房狂欢背后的大数据

《前任3》上映后便遭遇了口碑危机,评分仅有5.7分,首页的短评几乎都是一星——“又是平庸到不行的片子,戏剧手段单一”、“为什么不能评零分!这部刷新我看过的烂片底线”、“毫无新意和看点,整个系列都能感受到创作者们傲慢又愚蠢”。但它的票房却连连攀升,并且后劲非常足。

谁创造了《前任3》的票房奇迹?小镇青年。一方面,《前任3》的受众更偏向于三四线城市,即“小镇”。根据淘票票数据,影片在三四线城市观众占高达47.4%,是同档期影片中最高的,其一线观众占比只有12.2%,远远低于国内影片的平均数。

另一方面,年轻观众群体占比高,即“青年”。淘票票数据显示,在几部影片的受众对比中,24岁以下观众占比达到了68.9%,远远超出其他竞争影片;观众专科及以下学历为38.8%、工人/服务人员占比22.2%,为竞争影片中最高。

一边是《前任3》的票房奇迹,一边是影评人对《前任3》的高调批评,甚至有人激愤地说:“这电影如果票房超《妖猫传》《芳华》的话,将是对中国电影最大的侮辱!”究竟该如何看待这一悖论?

Q2

小镇青年如何扛起国产电影票房?

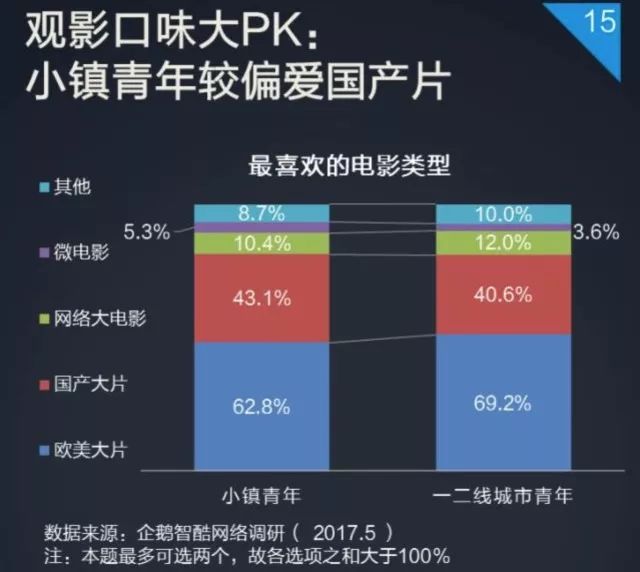

“小镇青年”这一概念的流传肇始于2013年郭敬明导演的两部《小时代》,郭敬明以小镇青年自诩,与此同时,不少学者也开始注意到小镇青年作为文化产业消费群体崛起的影响和意义。所谓小镇,是指中国三到六线(县城)城市;所谓青年,主要是指15—24岁的人群。应该指出的是,这里的“小镇”并非真实意义上的乡镇,而是代表了和一二线城市相对差异化的消费生态。

小镇青年潜藏着巨大消费潜力。一方面,小镇青年人数庞大,是一线城市的好几倍;另一方面,小镇青年消费能力更强。有人曾这样描述小镇青年的消费画像:“他们(小镇青年)不是钱多,而是可以花的钱多;不是为了消费,而是时间需要靠消费来消磨。”小镇青年正在成为经济新的引擎点。

对于电影市场同样如此。2016 年《美人鱼》获得了小镇青年的热烈追捧,票房一骑绝尘,荣升第一部票房超过30亿的国产影片;2017年《战狼2》的票房突破56亿,杀进了全球电影票房 TOP100的行列,其80%的票房来自二线以下的城市……可以这么说,小镇青年是制造电影票房狂欢的决定性因素,一部电影如果能够发动小镇青年,它的票房绝对不会差。这一现象的潜台词是,在大多数时候,小镇青年是沉寂的。

近些年来,中国的影院数量、银幕数量持续增长,这主要得益于电影市场向三四线城市尤其是广大县级城市的渗透和下沉。但我们的影院虽增多了,年度人均观影也只有 1 次;银幕数增加了,但全国平均的上座率一直处在14%—16%之间。也就是说,小镇青年并没有随着银幕数的增加而更多地走进电影院,他们并没有充分地被吸纳进既有的产业结构中,成为电影增长的不竭动力,只有在个别电影里间歇性地发挥能量。

中国艺术研究院当代文艺批评中心主任孙佳山指出,小镇观影并非新鲜事物, 1979年的中国居然可以创造出293亿观影人次的纪录(2017年的观影人次仅15亿次左右),当年约两毛钱一张的电影票能让《少林寺》等影片的票房过亿元。可见小镇青年蕴藏着巨大的能量,他们是中国电影市场的“增量”。但小镇青年的文化需求长期没有得到满足,像《战狼2》《前任3》这样能够引起他们共鸣的电影太少。

Q3

与其批评小镇审美,不如打磨好商业类型片

尴尬的是,小镇青年也一直被视为国产电影内在品质裹足不前的障碍,在批评者看来,小镇青年文化素养普遍不高,审美水准低。

这就触及到一个核心问题了:小镇审美真的如此不堪吗?小镇青年该为国产电影的整体水平“背锅”吗?

很显然,小镇青年并非粗糙的庸众,只是他们的口味更为主流大众而已。《前任3》之所以受青睐,在于它是一部勉强合格的商业类型片。它艺术成就不高,思想性不高,的确比不上《妖猫传》和《芳华》;但它主题明确、叙事流畅,中规中矩地讲述了一个中规中矩的情感故事,就像是毫无营养但还算美味的爆米花。无论是对小镇审美的指摘,还是对《前任3》的批评,本质上是对国产电影改革方向的分歧,我们需要倡导的究竟是像《前任3》这样的商业类型片,还是《芳华》这样的文艺片或《妖猫传》这样有追求的大片?商业片与文艺片难道只能非此即彼吗?

从全球影史来看,商业类型片从来就是电影市场的主体和主流——任何成熟的电影市场都是如此,电影是高投资、高风险项目,没有商业化类型化,市场稳定性就差,风险可控性不足,整个市场就是脆弱的,电影的良性发展便缺乏动力。

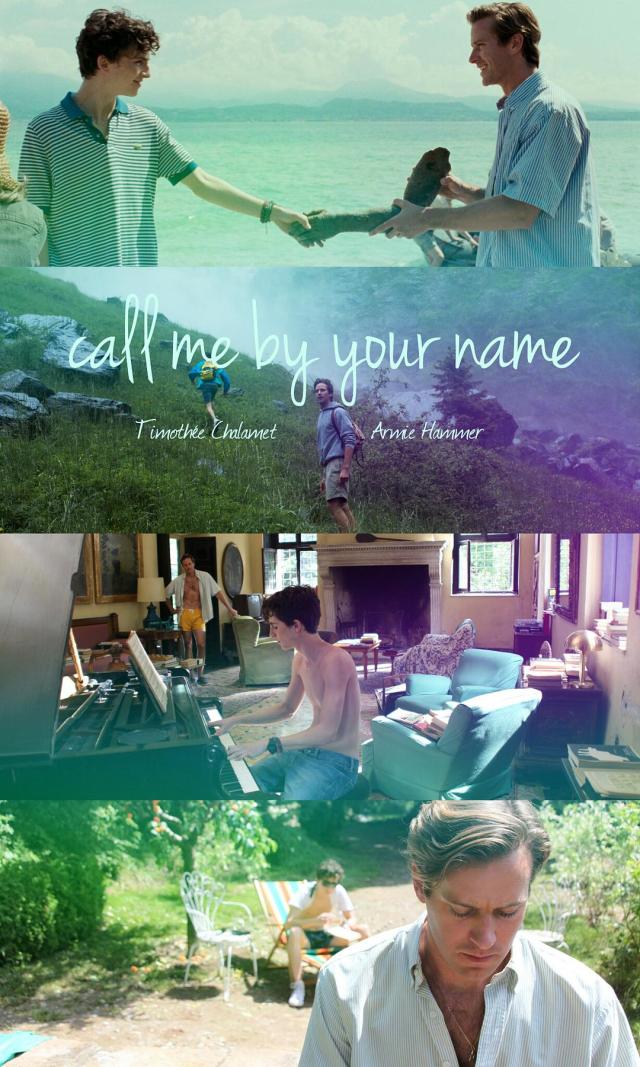

美国奥斯卡颁奖典礼在即,影迷们津津乐道的是《三块广告牌》《伯德小姐》《请以你的名字呼唤我》,但事实是,这些口碑爆棚的电影在北美票房都不可能敌过像《极限特工3》《星球大战8》这样的商业类型片。支撑起好莱坞市场的不是奥斯卡获奖名单上的电影,而是“好莱坞模式”制造的商业片。

商业片并不可耻,商业片和文艺片不仅不是非此即彼,恰恰是相互依存的关系,只有商业片把电影盘子做大做强,独立的、试验的、先锋的、小众文艺片才可能有生存的空间;同时,文艺片的技术革新、艺术探索也反哺商业片乃至整个电影产业,提供变革方向。中国电影当然需要《芳华》和《妖猫传》,但同样需要《前任3》;我们需要精致的米其林餐厅,也需要能满足更多人需求的小吃快餐。

但国产电影迄今存在的根本性问题,一个是我们的商业片很多,但类型化不足。通俗点说,就是歌舞片得有歌舞片的模式,盗墓探险片得有盗墓探险片的模板,励志喜剧片得有励志喜剧片的套路……每种类型的材料、质感、用途、消费者都不同,因此它们都有属于自己的制作工艺、美学标准。但我们的不少商业片,走的是IP+流量明星+炒作宣传的路径,类型杂糅、不伦不类、粗制滥造,除了商业气息浓厚,什么也没有。

另一个问题是,文艺对商业片的反哺不足,商业片格调普遍不高。优秀的商业类型是可以既迎合又部分提升观众价值观品味的,像2017年引进的几部非好莱坞电影,比如《摔跤吧,爸爸》《天才枪手》就是范本,《夏洛特烦恼》《港囧》《前任3》等备受诟病的原因也正在于此,从商业类型片角度上看,它们的确符合流水线水准,但从思想性和艺术格调上看,它们都不高,并且其流露出的低级趣味也有讨好和迎合的倾向。

小镇青年是国产电影的“蓝海”。如果我们的电影不能满足小镇青年的需求,不能为更多区域、城乡的小镇青年提供更多具有基本工业水准、让他们喜闻乐见并乐意走进影院的影片,国产电影的发展前景将很难乐观。同样地,如果不能在满足小镇青年需求的基础上,适当引导,并不断提升国产电影的审美水平,国产电影的整体水准也很难乐观。

2018文学周历已在我们微店中上架,

订阅2018《文学报》还有周边赠送福利。