窥见中华文化深远的“镜中世界” | 图书界掀起“传统文化热”

中国国家博物馆研究馆员霍宏伟近期出版专著《鉴若长河:中国古代铜镜的微观世界》,探究古代铜镜的故事,其中“白居易的镜子”一节,试图通过“镜诗”还原历史上真实的白居易。有朋友听说他要去国家图书馆做有关白居易的讲座,就劝他去看一下正在热映的电影《妖猫传》,因为其中最重要的主人公正是白居易。霍宏伟没看,但同事看后回来对他说,看完两个小时的电影,就会发现对白居易的塑造是瞎编乱造,真实的白居易到底是什么样的?

事实上,我们走近传统文化,也是带着某种疑难走近真实的历史,我们想探究的不会只是一个可以由着想象天马行空的虚拟世界,而是同样一个话题:真实的历史、真实的传统到底是什么样的?就像霍宏伟在书中探究古代铜镜,与其说是解释已然成为文物和古董的铜镜本身,不如说他力图呈现的是铜镜背后的广阔世界,就像他说的,如果将中国古代不同时期的铜镜连在一起的话,无疑是一条历史的长河,映照着中国历史的微观世界。

近年盛行的“传统文化热”,正体现了读者对传统文化或历史知识的渴求。阎崇年、纪连海、王立群、康震等曾登上央视《百家讲坛》的学者,近期都推出了关于传统文化的新作。前不久举行的2018年北京图书订货会上,在不少出版社展位上唱主角的也是众多传统文化读物——北京出版集团展位特设的“品读北京”展区集中展示“北京古籍集成”、“京剧传统汇编”等300余种京味主题图书;辽宁美术出版社推出的《中国刺绣》系列生动再现刺绣的产生发展;《中国全景画全集》则堪称中国全景画的“大全景”。

仿若霍宏伟写“白居易的镜子”,并不只是要让读者看到白居易怎么端详自己在铜镜中的形象,他试图引导读者读懂镜子背后蕴含的深厚文化意义。自古及今,人们以镜子修饰形貌,整肃精神,以镜子譬喻人品德行,映射世事人生,并赋予它诸多象征和警示意义。如果把传统文化比作一面镜子,在展现知识意义上的镜面的同时,无论出版社,还是作者都希望能透过镜面,窥见更为清晰和深远的“镜”中世界。

传统文化在美之外,还能给人以精神的力量

霍宏伟之所以要解读白居易的镜中人生,是因为事有凑巧,在洛阳白居易晚年曾生活过17年的宅院遗址考古发现了两面铜镜,他不能确定这两面铜镜白居易生前是否用过,却能确定它们契合了白居易生活的那个空间,那个时间点,它们可谓见证了白居易跌宕起伏的人生。

正是为这种好奇心驱使,霍宏伟查阅文献资料,还有中华书局出版的《白居易诗集校注》六册,最终发现白居易写了70多首跟铜镜相关的诗歌。由此,他不吝发挥想象力,将白居易2000多首诗作中,以铜镜为题的11首及与铜镜有关的50余首剖析分类,以诗论镜,以镜叙事。他另辟视角,通过这些诗解析白居易人生不同阶段的经历过往、思想境界、处世哲学等,提升铜镜本身的文化内涵,进而扩展到唐代文人士大夫的交游等情景,丰富了人物,还原了历史。

《鉴若长河》

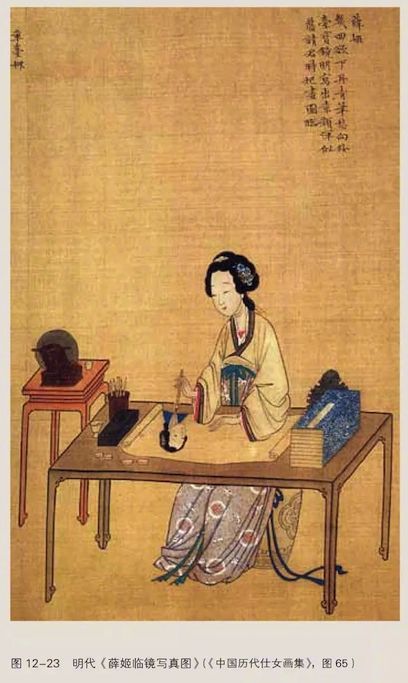

《鉴若长河:中国古代铜镜的微观世界》还挑选了铜镜发展史上的其他一些闪光点,分14个话题,从不同角度讲述了铜镜的故事。通过个案描写,让人们得以一窥铜镜在历史上的逐步演化。与此同时,该书将考古学、文献尤其是古代诗词和绘画作品融合在一起,多种资料糅合,为研究提供了多重参考证据。以“佳人览镜”为例,霍宏伟将考古发掘出土的铜镜与唐墓彩绘陶俑、东汉武梁祠画像石等文物、壁画和图画资料相结合,将古代美人对镜梳妆这一题材进行了多角度呈现,立体地复原了古人使用铜镜的场景。

工作中的霍宏伟

毫无疑问,霍宏伟透过铜镜解读历史,不失为普及铜镜乃至传统文化的一个很好的角度。而怎样找到好的角度来普及文化经典,也是让专家学者们颇费思量的难题。在中国社会科学院文学研究所所长、古典文学研究专家刘跃进看来,从学术发展的历史看,那些真正在学术史上确立地位的学者,都与其尽心致力于学术普及工作密切相关。他以自己所在的文学所为例表示,六十多年前,文学所筹划建立之初,一项主要的工作就是选注历代文学经典作品,这些普及读物一经推出就在社会上产生了广泛影响,在阐释经典的同时,其本身也成为一种经典。

“古代诗词典藏本”之《诗经选》

作为“古代诗词典藏本”丛书的副主编,刘跃进希望通过这套书,让今天的读者感受到经典中蕴藏的那些永恒的情感,虽远隔千年却从未改变。而情感的传递则有赖于专家学者的阐释,刘跃进至今记得1979年他在南开大学中文系读书时,听从海外归国的叶嘉莹教授给他们上的第一堂课,即是“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂”。“叶教授说,读书人没有扛枪打仗的本事,但有学习、传承中国文化的责任。作为知识分子,不管我们身处哪个领域,都不能忘了《诗经》《楚辞》、李杜诗中所凝聚的文化精神。”

几年后,刘跃进听一位长者坦言,正是陶渊明《形影神》一诗中的“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑”几句,支撑他在中年遭遇不幸时顽强地活了下来,他才更为了然叶嘉莹所说的文化精神,也更加意识到,经典诗词在文学美之外,还能给人以精神的力量。

以刘跃进的理解,作为中国人,我们推崇《诗经》《楚辞》,李白、杜甫,不仅因为其艺术成就,更因为这些经典写尽了我们共同的情感,融入了我们的民族灵魂,更是代表了我们民族的心声。

书写传统最终是要描摹人的精神

一些国外汉学家编纂的中国文学史,虽未能穷尽中国文化的情感和精神,但他们曾经为中外文化交流付出的努力,却当是我们“不能忘却的纪念”。

由商务印书馆出版的《铎尔孟的红楼梦》,浓墨重彩讲述了法国人铎尔孟的中国情结、一百年前的中法两国文化交流、半个世纪之前的法文版《红楼梦》译介始末。这本书的作者,法籍华人作家郑碧贤感慨,正是三位来自不同文化背景的翻译者和校译者安德烈·铎尔孟,以及他的学生李治华和雅歌,从1954年到1981年,历时27个春秋,合力将《红楼梦》翻译成了法文出版。

尤其值得大书特书的是,作为历经中国三个时代的法国贵族、诗人,铎尔孟在中国生活了48年,回到法国后又接受联合国教科文组织的委托,参与到《红楼梦》法译本的翻译、校译工作中,在华幽梦修道院十年如一日、夜以继日地工作,把生命中最后的十年光阴献给了《红楼梦》。郑碧贤强调指出,正是在铎尔孟严谨、高标准的要求和坚持下,法文版《红楼梦》采用了亚历山大诗格,成为一部包括诗词歌赋的全译本。

法语版《红楼梦》

从开始《红楼梦》翻译和校审工作,铎尔孟和李治华约定:每周星期二下午,由李治华带着译稿到华幽梦交给他,他再把他修改的篇章、诗词部分念给李治华听,最后再共同商榷定稿。郑碧贤说,铎尔孟比李治华大34岁,他不仅是权威汉学家,还是想象力极丰富的诗人,他常常在李治华的稿件上大刀阔斧地修改,每一行都不放过。在舒乙先生倡议下,《红楼梦》法译本手稿得以从法国落户北京,被中国现代文学馆珍藏。郑碧贤看过手稿后感慨,4213页、30多公斤重的手稿,每一行都有铎尔孟用蓝、红两色笔做的修改,严格说来几乎是重写。“要知道,不管酷暑还是严冬,甚至在病情垂危之际,铎尔孟也照样交出校审稿。”

铎尔孟

李治华与夫人雅歌

透过法文版《红楼梦》翻译的过程,我们看见的不只是沉甸甸的文化成果,更是人的精神。而倘是把城市看成一部正在行进中的文化读本,我们不断书写城市,归根结底也是为写出人的精气神。正如京味作家刘一达所说,他写《胡同范儿》表面上写的是胡同,归根结底写的还是胡同里的人。“我抽出胡同里面比较典型的一些事例,掰开了,揉碎了,讲述其中的故事,描摹‘胡同范儿’的来龙去脉。它之所以能接得住地气也就是在这里,你看的时候不光是看怀旧的这些事,更看的是一种文化,一种历史的演变过程。”

刘一达坦言,他写过不少有关胡同的书,这么多年写胡同,主要目的还是想给后人,给那些没有在胡同生活过的“80后”、“90后”、“00后”留下一点东西。同样关注变化中的北京,并写出了《北京:城与年》的作家宁肯表示,写北京是要写出北京的人,写北京的人要写出北京人的精气神,要写出北京人日常生活背后内蕴的精神链条。“承载文学之道的器物,风俗也好,景观也好,建筑也好,最终都要落实到人的身上。”

《纸上乾坤》

如果是由人推及文化,或是置身于人与文化的坐标上看世界,我们或许会得出更多深层的思考。作家李舫在随笔集《纸上乾坤》中,呈现的就是这样的文化景观,其中既有对中国古代思想史的回眸与反思和对文化现象的评述,也有纵论世界现代艺术史、美术史时采撷到的思想珍贝。李舫的有感而发恰如评论家陈奇佳所说,源于中国某些非常特殊的文化现象,能够从中间折射中国文化传统的某些精神奥秘性的东西。李舫的思想感情,史的厚度又都是具有当下性的。“李舫以史的精神,来考量我们当代人所包含的一种内在的思想分量,这样一种自觉的创作意识,渗透在这本书的字里行间。”

追随李舫的描述,我们得以穿越历史,回到两千多年前的稷下学宫,差不多同一时期,在爱琴海旁边也诞生了柏拉图学院。但稷下学宫因为战火,因为政治,因为其他各种原因而中断了,前后只存留了几十年。在它消亡后,柏拉图学院依然继续存在,它成了以毕拉哥拉斯主义的数理逻辑为主流的一个学派。正因为学院的存在,使得它最终成了西方文明的滥觞。李舫由此表示,当我们深入思考稷下学宫作为世界第一座大学何以消亡的时候,我们或许更可以懂得,中华文化、中国文明当如何成就更加辉煌、更加瑰丽的高峰。

诚如陈奇佳所言,从李舫的思考中,处处可见她作为一个当代人的责任感和使命感。而这种“大”的气象和追求,则是从源远流长的中国传统文化中贯穿过来的。

明了来路是为了更好地推陈出新

究其实,我们之所以要记得历史和传统,在任何意义上,都不是说要回到传统中去。恰恰相反,明了来路是为了知道去处,也是为了更好地推陈出新。

也是在这个意义上,人民文学出版社推出“四大名著”的升级版“四大名著珍藏版”。

"四大名著珍藏版"

珍藏版在沿用该社经典的文字版本的基础上,全部使用画家戴敦邦的作品,共81幅,除《红楼梦》增加1幅《金陵十二钗与宝玉》长卷外,每部名著精选20幅,都是书中精彩的场景和情节,图随文走,放在相应的章回。此外,还增加了实用图表等新的内容。

当然,珍藏版更可以说是吸收最新研究成果而推出的新版本。人民文学出版社副总编辑周绚隆坦陈,该社“四大名著”出版六十多年,背后有太多的故事。以《红楼梦》为例,先后经历了三次版本的更新,这个更新并不只是在前面版本基础上进行修订,很多时候是推倒重来。他表示,《水浒传》也有版本的更换。《三国演义》和《西游记》虽然没有进行大的版本更换,中间的修订过程却一直没有停止。

红学家张庆善注意到,珍藏版《红楼梦》在署名上也有了变化,从最早的“曹雪芹著,高鹗续”,变成“前八十回曹雪芹著,后四十回无名氏续,程伟元、高鹗整理”。“这反映出出版者和整理者严谨的治学态度,反映了到今天为止红学界对后四十回续书作者研究的最新成果。”在张庆善看来,人民文学出版社出版的《红楼梦》,之所以被认为是最权威的通行本,就在于它选择了一个非常好的早期的抄本做底本。此外,它召集全国几十位各方面的专家,尤其是红学家,用了七年时间整理出来,包括文字上的整理和注释。

作为清史研究专家,阎崇年研究中国传统文化,并不止于对经典古籍的整理和阐释,他力图有所创新和发现。他在将由生活·读书·新知三联书店出版的著作《森林帝国》里,提出了“森林文化”的概念。阎崇年表示,很多专家认为中国的历史主要是农业区和牧区之间相互交融、相互矛盾、相互契合的历史,但他多年“行万里路”的经验,告诉他在东北大部分地区,看到的是大片的森林。他经过审慎的研究和思考后得出结论,大兴安岭以东一直到山海关一带应归于“森林文化”。“概而言之,中原农耕文化、西北草原文化、东北森林文化、西部高原文化和沿海岛屿的海洋文化,这五种文化组成了中华民族五千年经济文化类型。”

而阎崇年之所以不断开拓出新的想法和新概念,源于他的学术理念。他坦言,在学术上,自己一直坚持三个原则,一是“求一”,一段时间只专心做一件事;二是“求精”,力求把自己的研究做得好一些、做出精品;三是“求新”,他60岁开始新学科“满学”研究,70岁登上《百家讲坛》,直到现在还在不断开拓新的研究领域,都是求新的结果。当然,无论怎么求新求变,归根结底都是为了让我们更好地认知传统文化,为当下寻借鉴,也为更好地开启未来之路。

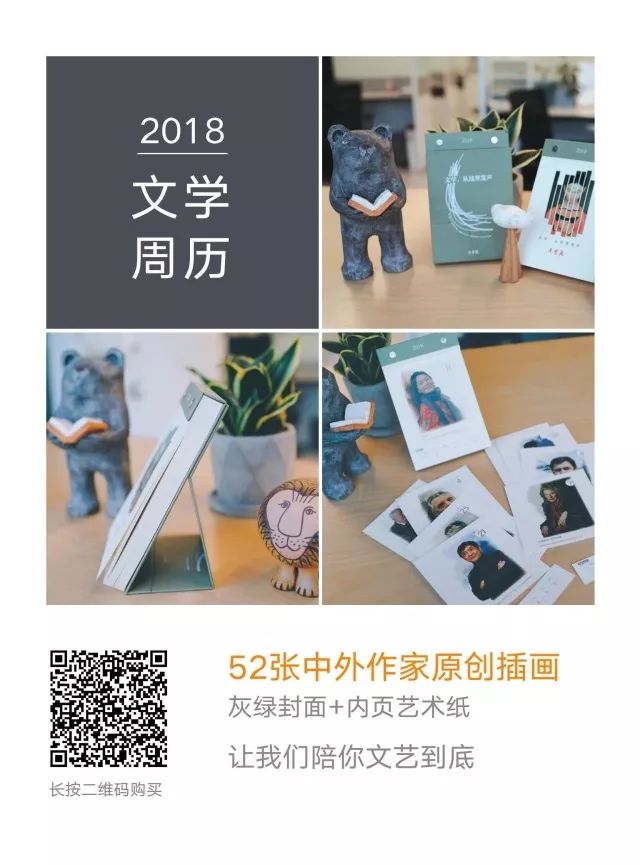

2018文学周历已在我们微店中上架,

订阅2018《文学报》还有周边赠送福利。