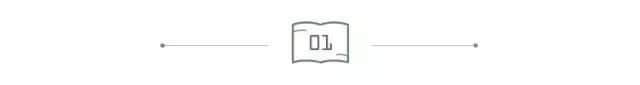

名家 | 大师们笔下的“趣味”春节,年味儿十足

对于中国人来说,春节是一年中最重要的节日,也是国人共同分享的记忆。

在鞭炮齐鸣、全家团圆的热闹氛围里,每一个人都被温暖,被满足着。

和从前的春节相比,有些习俗,在潜移默化中,淡化了不少,但是在梁实秋、鲁迅、林语堂、沈从文等大师的妙笔之下,过年的场景还保留了更独特的意蕴。

梁实秋先生生于1903年,亲历了晚清和民国之交北京的社会生活,他在《过年》一文中对中国传统“老式”过年习俗进行了回忆。

很多人是在长大了以后,对过年的热情才渐渐消减,而梁先生则说自己是小时候不喜欢过年。

所以,他在文中对当时年俗的描写也是以一种幽默调侃的口吻展开的,比如“街上除了油盐店门上留个小窟窿外,商店都上板,里面常是锣鼓齐鸣,狂擂乱敲,无板无眼,据说是伙计们在那里发泄积攒一年的怨气,这些风趣的“吐槽”令人读来不禁莞尔。

“大姑娘小媳妇擦脂抹粉的全出动了,三河县的老妈儿都在头上插一朵颤巍巍的红绒花。凡是有大姑娘小媳妇出动的地方就有更多的毛头小伙子乱钻乱挤。于是厂甸挤得水泄不通,海王村里除了几个露天茶座坐着几个直流鼻涕的小孩之外并没有什么可看,但是入门处能挤死人!”“火神庙里的古玩玉器摊,土地祠里的书摊画棚,看热闹的多,买东西的少。赶着天晴雪霁,满街泥泞,凉风一吹,又滴水成冰,人们在冰雪中打滚,甘之如饴。”

——梁实秋《过年》

林语堂是一位自称摩登派的老先生,对于春节一直都是拒绝的态度。他倡行十三个月的年历,每月只有四个星期或二十八天,可惜在这种千百年的传统节日上革新太难了,只有先生一家之言,必然被裹挟着热闹一番。

先生大失所望,索性做文一篇,说女人们过年不洗衣,还为这种懒惰辩论:洗东西会洗掉运气,把水倒掉就会倒掉运气。又说每人都假装着庆祝,一点没有真感情,总之是一副拒绝过年的架势。

拒绝过春节的林语堂,自然是要妥协的,于是有了一段屈服于春节浓郁节日氛围的记录:

“这是我屈服的开始。早餐后,我家人要到银行去,因为虽然政府命令废除旧历新年,银行在年底照样有一种微小的提款恐慌。“语堂”,我的太太说,“我们要叫部汽车。你也可以顺便 去理一理头发。”理发我可不在意,汽车倒是个很大的诱惑。我素来不喜欢在银行进进出出,但我喜欢乘汽车。我想沾光到城隍庙去一趟,看看我可以给孩子们买些什么。我想这时总有灯笼可买,我要让我最小的孩子看看走马灯是什么样的。

其实我不该到城隍庙去的。在这个时候一去,你知道,当然会有什么结果。在归途中带了一大堆东西,走马灯,兔子灯,几包中国的玩具,还有几枝梅花。回到家里,同乡送来了一盆家乡著名的水仙花,我记得儿时新年,水仙盛开,发着幽香。儿时情景不自禁地出现在我眼前。我一闻到水仙的芬芳,就联想到春联、年夜饭、鞭炮、红蜡烛、福建桔子、清晨拜年,还有我那件一年只能穿一次的黑缎袍。”

——林语堂《我怎样过新年》

鲁迅先生对春节描述,在《祝福》中最有滋味。