《国家宝藏》:如何把博物馆变成剧场,让观众一眼千年? | 文化观察

在央视三集纪录片《我在故宫修文物》于2016年年初意外点燃普罗大众对文物及考古的激情后,时隔两年,央视又推出了大型文博探索节目《国家宝藏》,并再次成为公众焦点。诸多媒体评论形容《国家宝藏》时,醒目地为这档节目打上了“综艺节目+文博”的标签,但在我看来,这种让上下五千年历史通过文物来生动展现的方式,并非这个标签可简单概括。

事实上这是全球博物馆正在探索的“博物馆剧场”演绎方式。通过《国家宝藏》节目,相信对国内博物馆、美术馆的陈展方式会有一个深度的启发。

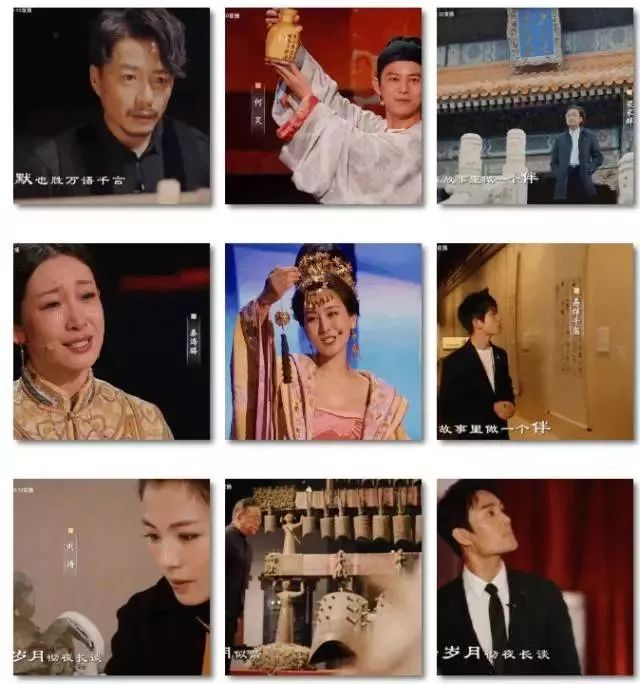

27位演员化身“国宝守护人”一起推荐27件“大国重器”,

最后观众投票选择9件入选《国家宝藏》特展。

《国家宝藏》的受邀演员们,在节目中最重要的任务是通过戏剧表演的方式演绎出文物背后的历史,而非展示他们自己,因此从受邀嘉宾之于节目的功能来评判,《国家宝藏》的综艺节目属性并不明显。事实上,在大家津津乐道《国家宝藏》用新颖的形式对节目内容进行有效传播时,这种通过戏剧、舞蹈等各类表演的方式来传播博物馆内容的手法,是以美国为代表的欧美国家博物馆近年探索的观展新兴方式,学界将这一手法称之为“博物馆剧场”(Museum Theater)。

博物馆的场域意义在于呈现事实、传达信息,而剧场的场域意义则在于娱乐与艺术创作,两个性质截然不同的场域之所以产生交集,最主要的原因,是博物馆的意义正在发生变化。

博物馆最初的意义在于为历史保存物质证据,然而这种罗列物品的单一方式,却无法使活在当下的人对之产生共鸣。当我们在假期踏入博物馆,原本想要进行一场精神上的饕餮盛宴,却往往只能看到文物上一个较为简单的标签,这趟博物馆之旅显然并不能满足当下的年轻观众。

李晨还原当年宋徽宗和蔡京第一眼看到画作的“迷弟状”,用他们的震撼,来展示《千里江山图》的大气磅礴。

对于不熟悉博物馆所展示内容的大众来说,他们需要一个切入点来了解博物馆的陈列品,讲故事是迅速取得共鸣的方式。博物馆的公共教育并无门槛限制,接受者不限于男女老少,也没有文史方面专业背景的硬性要求,因为做游戏、讲故事是人类社会在后天发展中所逐渐形成的社交本能,因此“博物馆剧场”常常会用这两种方式,来做知识的普及。

《国家宝藏》完全可以看成是“博物馆剧场”这一形式的升级版,发挥的主要是“博物馆剧场”的叙事作用,而另一种游戏方式通常是面向低龄儿童或中小学生,由受过戏剧训练的专业导师,用组织工作坊的形式带领学生们进行,并不适合作为电视节目的《国家宝藏》。

王凯还原乾隆的梦境,跟王羲之、皇阿玛互怼,讲瓷母大瓶的气象万千。

“博物馆剧场”的使用,并不限于历史文物主题的博物馆,也同时应用于自然科学及船舶、军事等各类主题博物馆中,并且如今广泛运用于当代艺术。区别是在传统博物馆里,“博物馆剧场”的作用主要在于说明陈列品的发祥源头和诞生意义,而当代艺术中,则用于说明艺术家的观念。