最爱不能只有一个(附讨论)

本文来自黑蓝怪谈实验小组

附:创作讨论

黑更蓝:未来黑蓝内容底下会有与本作品相关的写作讨论,能让大家了解更多作者的思考。

/

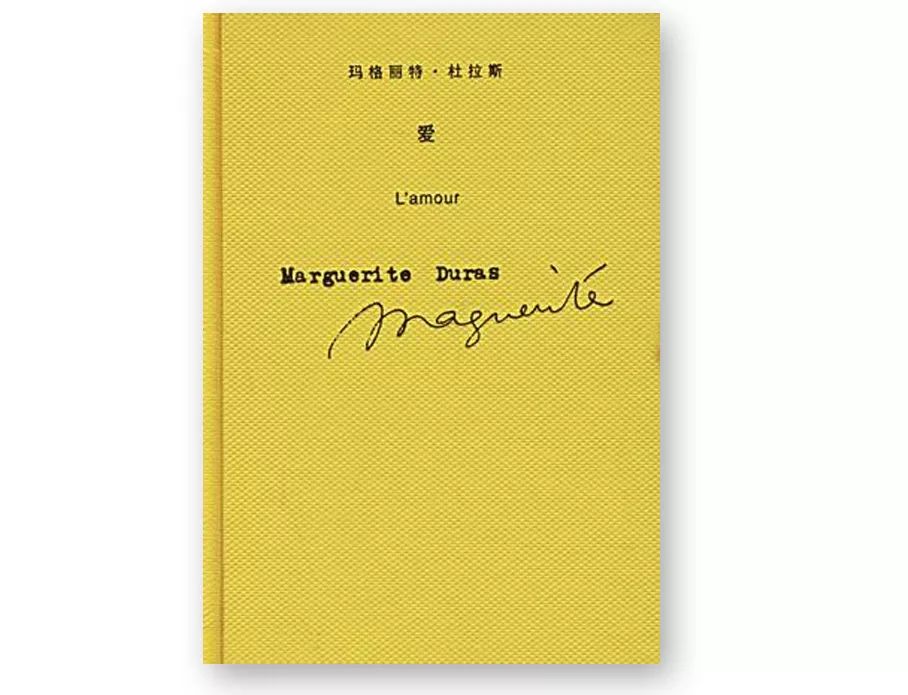

想起杜拉斯一本叫《爱》的小说

陈树泳

她的声音中有种咬牙切齿的静静沉沉又冷淡枯涩的语调,这是她情感的语调,但这本书几乎不为读者而写。有太多的书为读者而写,杜拉斯的书常常不在这种提供需求的行列。不为读者而写的书写给谁看,不为读者而写的书给所有人看而不给特定的某一些人看。但这样的书,恰恰是被读者拒绝的书。中国有没有这样的文学?很少,有那么几个人在从事这样的写作,但还不够,即使在全世界的范围内,这样的书仍然是少之又少。这本叫做《爱》的书,以这样一种难以理解的形式写出来,本身就意味着“爱”,它可以被读者拒绝、被读者厌弃,但不会被读者伤害。它从一开始就没有一副想要讨好人的面孔。所有这样的书,都是从高贵和坚强的人那里出来的。

并不是所有拒绝读者的书都是高贵的,高贵就高贵在高贵的人没有想过拒绝的问题,有意的拒绝,是另一种形式的讨好。在杜拉斯这里,写作成了一件与自我高度结合起来的事情,她就是她,她既不迎合,也不拒绝,忘记了这个世界还有他人的存在。这就是诗(艺术)的境界,一种超然存在的东西,既不阐释这个世界也不记录这个世界,它是这个世界消失了之后人心所向的残影。《爱》布满残影。

/

它的晦涩难懂是可以被阅读克服的,克服的方式就是既聚焦于具体事物,又放弃对表面事实的拘泥,就是进入“没有歌曲就没有开花的树林”中,当作为具体事实的“歌曲”和“树林”消失了的时候,作为诗的树林便会在心声中开花,并且确定不移地是因为“歌曲”使“树林”开花而不是因为其他。它如此绝对,没有强制性的指派和扭曲的表达,它是共同性质的事物因具体而水到渠成的脱离事实的结果。诗是没有必要写的书,也是没有必要读的书,正因为它的双重无必要性,它才成为诗,成为某种永恒的东西——非象征手法的象征。

/

模仿杜拉斯是毫无意义的事情,因为她本身就拒绝模仿,她本身就不是一个模仿者。除了早年的几本书外,她的写作成功地转向一种脱离对现实、对思想、对情感进行模拟的方式。她的意义在于明白无误地告诉世人,作家已经不是作为这个世界的一面镜子而存在了,写作并不是像镜子那样去反射和映照出这个世界。因此她不像其他文学流派的写作那样,可以从心理学、哲学、科学、现实观察中找到对应的线索。她的写作没有对应物,因为她的写作不是一面镜子,而是光源,她不反射不映照,而是向外辐射。就像太阳的光和热辐射出去时那样不可更改,遵循自我的绝对性。

/

“写作永远是自我”,这是她说出来的话。这也是别人无法模仿她的原因,因为模仿即丧失自我。她的写作超越了“写什么”和“如何写”这两个文学命题,而指向“如何是自我”。但是她对这个问题并没有提供答案,而是直接给出一种结果。这也是她的文学更接近艺术的原因——在“歌曲”和“开花的树林”之间没有路径。她之所以拥有一副天才的面孔,是因为别人不知道她如何抵达天才的境界。甚至在她那里,通过“构思”写出来的文学都是虚假的,她最好的小说《情人》不需要构思,最好的随笔《物质生活》也产生于谈话之中,使文学史在她之前和之后都出现了空白。她以一己之力成为天才,也放弃了成为大师的机会。天才是绝佳的演员,提供结果,要求被世人赞赏。大师则是绝佳的导师,提供方法,教导世人体验生命和面对危险的思想,比如纪德。

/

讨 论

/

陈树泳:写完这篇后,我写了两篇关于川端康成的,事实上我已经非常厌倦讨论杜拉斯,因为黑蓝“供稿”频率的原因,我暂时没有想到其他迫切想谈论的选题,所以这篇感觉还是发出来干净。